ভ্রমণ

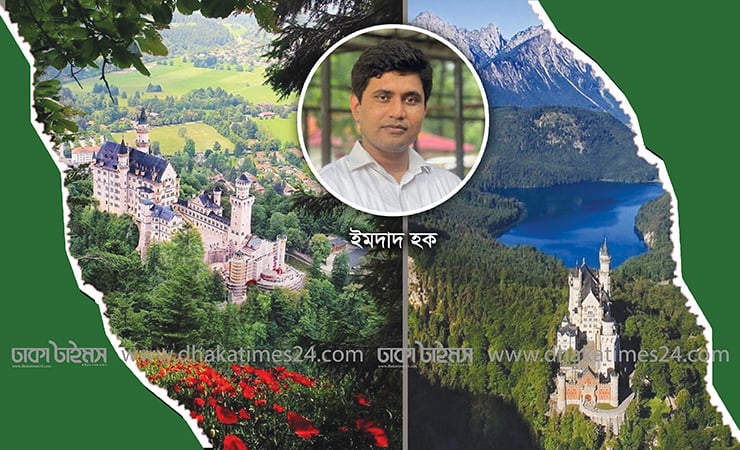

জার্মানির নিউশওয়ানস্টেইন ক্যাসেল প্রেমহীন নগরে রোমান্সের উত্তাপ

প্রকাশ | ২৮ এপ্রিল ২০২২, ১০:৩৫ | আপডেট: ২৮ এপ্রিল ২০২২, ১২:৫৭

গাড়ির মৃদু ঝাঁকুনিতে ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলে তাকাই, সামনে বিশাল পাহাড়। আমাদের গাড়ি যেন ঢুকে যাচ্ছে সেই পাহাড়ের পেটের ভেতর। নৈসর্গিক দৃশ্য। সবুজ প্রান্তরের মাঝখান দিয়ে পাকা রাস্তা। যে রাস্তা দিয়ে শাঁ শঁাঁ করে এগিয়ে চলছে আমাদের গাড়ি। সামনে যতই এগোই, পাহাড় ততই কাছে আসে। দু চোখ কচলে নেই, ঠিক দেখছি তো!

রোদের আলোছায়ায় পাহাড়ের বুকে সৃষ্টি হয়েছে কালচে রঙের অবয়ব। পাহাড়ের ঘাড়ের ওপর সাদা তুষারের স্তূপ। তার মাঝে লালচে রঙের ভবন। জার্মান চিত্রশিল্পী কিমো ফন রেকভস্কির যত্নের শিল্পসৃষ্টির প্রতিরূপ! প্রকৃতির নয়নাভিরাম ফ্রেমের মাঝে রং, ধ্বনি আর আলোর প্রতিফলনের দারুণ প্রতিবিম্ব। এবার সত্যি করেই আঙুলে চিমটি কাটি, ব্যথা লাগে। এর অর্থ সুস্থ আছি, জেগেই আছি। আমরা ঠিক কোথায় যাচ্ছি তখনো জানি না।

জার্মানির মিউনিখে শুরু হয়েছে তিন দিনব্যাপী ‘মিউনিখ সিকিউরিটি কনফারেন্স’। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনের নেতৃত্বে একটি দল। সেই দলের আমি একজন সদস্য। সম্মেলনের এক ফাঁকে আমাদের ঘোরাঘুরির আয়োজন।

ছোটখাটো এই সফরের পুরোটাই প্রোগ্রাম দিয়ে ঠাসা। অল্প সময়ে তাই পরিকল্পনা মিউনিখ শহরটি ঘুরে দেখার। গাড়িতে ওঠে বসার আগ পর্যন্ত তাই জানি। গাড়ি চলতে শুরু করল, কখন যে ঘুমের দেশে হারিয়ে গেছি! তন্দ্রাচ্ছন্নভাব কেটে গেলে দেখি শহরের বদলে পাহাড়ের সারি। জবাব পাই ড. রুবাইয়াত ইসলাম সাদতের কাছ থেকে। অতিরিক্ত যানজটের কারণে শহর ঘুরে দেখার কর্মসূচি পরিবর্তন হয়েছে। আমরা যাচ্ছি নিউশওয়ানস্টেইন ক্যাসেলে। এর অবস্থান শোয়ানগাউ প্রদেশে। বুয়েটের সাবেক এই শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার জন্য জার্মানি আসেন। পরে চাকরি জুটিয়ে সেখানেই থিতু হন।

২.

সড়কের দুপাশে সবুজ মাঠ। মাঝে সবুজ ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে হলুদ ও সাদা ফুলের বাহার। আগাছা ও ফুলের মিশেলে সবুজ তৃণভূমির বিশাল আস্তরণ। দূরে কোথাও পাতাবিহীন ইন স্টার্ক আইস নামের শক্তিশালী ওকগাছ। নির্দিষ্ট দূরত্বে একাকী দাঁড়িয়ে বসন্তের প্রহর গুনছে, অপেক্ষা দখিনা বাতাসে সবুজ পত্রপল্লবের শোভার মাতম সৃষ্টির।

মিউনিখ শহর থেকে নিউশওয়ানস্টেইন ক্যাসেলের দূরত্ব ১২৮ কিলোমিটার। গাড়িতে সময় লাগে দু ঘণ্টার মতো। সড়কের দুপাশে তৃণভূমি। মাঝেমধ্যে গরুর পাল। আপনমনে ঘুরে ঘুরে ঘাস খাচ্ছে গরু। লাল, সাদা, সাদাকালো, খয়েরি রঙে একই বাংলাদেশের গরুর মতোই। তবে আকারে ভিন্নতা ঢের, এক্কেবারে ঢাউস সাইজের। স্বাস্থ্যে পুষ্ট আর উঁচু লম্বা। গরুর গা-ভর্তি যেমন মাংস, তেমনি ওলানভরা দুধ। গরুর পালের আশপাশে সবুজ মাঠের বুক চিড়ে দাঁড়িয়ে একটা দুটা করে ঘর। ইউরোপীয় কায়দায় তৈরি ঘরের বেশির ভাগই একতলা বা দুইতলা। ড্রাইভার বেনেডিক্ট সেদান জানালেন, ‘এসব ঘরে রাখালরা থাকে। সকালে গরু ছেড়ে দেয় মাঠে। নিজেদের মতো করে টইটই করে ঘুরে বেড়ায়, খাওয়াদাওয়া করে। দিন শেষে রাখাল গিয়ে ঘরে নিয়ে আসে।’

‘রাতের বেলায় গরুর পালকে রাখে কোথায়?’

‘ওই যে দূরে গ্রামের মতো দেখছ, ওগুলো কৃষকদের গ্রাম। সেখানে গরুর খামার আছে।’

সড়ক থেকে চার-পাঁচ কিলোমিটার দূরে কৃষকের গ্রাম। লাল-নীল বা সবুজ রঙের ঘরবাড়ি। সব একতলার বাড়িঘর। জব বা গমের শস্যক্ষেত পার হয়ে দৃষ্টি চলে যায় এসব বাড়ির ছাদে। বাংলাদেশের রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলের বিস্তীর্ণ মাইলের পর মাইল সরিষাক্ষেতের মতো। সব ছাপিয়ে দূরে সাদা, নীল, আকাশি বা কলাপাতার রঙের আকাশ। স্বচ্ছ আকাশে দাদু বুড়ি যেন বসে আছেন কতকাল ধরে! নাকি নদীর তীর বা সাগরপাড়ের স্পষ্ট অবয়বই বুঝি দেখা মেলে গগনের প্রান্তে। মনে হয়, জাহাঙ্গীরনগরের পাশে বিরুলিয়া বিলের আকাশেরই হুবহু প্রতিচ্ছবি। দুনিয়ার সব দেশের আকাশের দৃশ্য কি একই রকম!

জার্মানির সমতল জমিতে গম, শাকসবজি, সিরিয়াল আর চিনির বীটের চাষ করা হয়। সবজির মধ্যে রয়েছে গাজর, ওটস, পেঁয়াজ। আঙুর, আপেল, ট্রিটিকেলের মতো ফল উৎপাদনে বিশে^র শীর্ষ তালিকায় রয়েছে জার্মানি। সামনে যে পাহাড়, তার পাদদেশে শাকসবজি জন্মে। শূকর আর গরুর পালের জন্য পাহাড়ি অঞ্চলই বিখ্যাত। সব বড় শহরেই রয়েছে ফলের বাগান আর সবজির ক্ষেত। ওয়াইন চাষের জন্য নদ-নদীর উপত্যকা প্রসিদ্ধ। দেশটির বর্তমান লোকসংখ্যা সোয়া আট কোটির মতো। সেখানে কৃষিকাজের সঙ্গে জড়িত মাত্র ১০ লাখের কাছাকাছি। জার্মানিতে কৃষিতে উৎপাদন, বিপণন, ভর্তুকি, দ্রব্যমূল্য বাড়বে কি কমবেÑসব ঠিক হয় একটি নির্ধারিত পলিসি দিয়ে। এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ব্রাসেলসে, যা মেনে নেয় সব ইউরোপিয়ান দেশ।

৩.

যে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, তা বাংলাদেশের কালো পিচের কার্পেটিংয়ের মতো নয়। কেমন একটা ধূসর রঙের। সড়কের মাঝে মাঝে ঝকঝকে বিভাজক। মাঝখানে লাগানো ফুল গাছ। পুরো সড়কের কোথাও কোনো গর্ত নেই, পুরোটাই মসৃণ। এই সড়কে গাড়িতে বসে আরামে বই পড়া যায়। বিভাজকের ওপর বা রাস্তার দুপাশে লাগানো ফুলের গাছগুলোও মানানসই। বনসাইয়ের মতো গাছগুলো সব একই মাপের। বাংলাদেশের রাস্তা খানাখন্দে ভরা। ভারতীয় উপমহাদেশের বেশির ভাগ সড়কেই গর্ত, উঁচুনিচু, এবড়োখেবড়ো। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে তাই সড়ক উন্নয়নে বিশেষ পদক্ষেপের কথা প্রায়ই বলতে হয় বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানের রাজনীতিকদের। চলচ্চিত্র নায়িকার গালের মতো মসৃণ সড়ক তৈরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রায়ই হাস্যরসের সৃষ্টি করেন সেই দেশের রাজনৈতিক নেতারা। ২০২১ সালে ভারতের রাজস্থানের পল্লী উন্নয়নমন্ত্রী রাজেন্দ্র সিং নায়িকা ক্যাটরিনা কাইফের গালের মতো মসৃণ রাস্তা তৈরির ঘোষণা দেন। একই বছর একই রকম ঘোষণা আসে ঝাড়খণ্ডের কংগ্রেস বিধায়ক ড. ইরফান আনসারির কাছ থেকেও। তিনি রাস্তা বানাতে চান নায়িকা কঙ্গনা রানাওয়াতের গালের মতো করে। এর আগে বিহার রাজ্যের সে সময়ের মুখ্যমন্ত্রী লালু প্রসাদ যাদবের ঘোষণা ছিল, বিহারের সব সড়ক হবে হেমা মালিনীর গালের মতো মসৃণ। তবে বাস্তবে ফল মেলেনি, ভাঙাচোরা রাস্তার দুর্ভোগ আর কমেনি।

৪.

প্রায় ত্রিশ মিনিটের মতো হলো সামনে পাহাড় দেখছি। গাড়ি সামনে এগোতে থাকে, ছোট পাহাড়ের চূড়ায় লাল ভবনটা আড়াল হয়ে যায়। সামনে আসে বড় পাহাড়ের চূড়ায় তামাটে রঙের বড় একটা ভবন, নিউশওয়ানস্টেইন ক্যাসেল। আমরা সেখানেই যাব।

গাড়ি থামে পাহাড়ের পাদদেশে। গাড়ির দরজা খুলে বাইরে বের হতেই ঠান্ডা বাতাসের প্রবাহ। হাড় কাঁপানো শীতে কাঁপাকাঁপি শুরু হয়ে যায়। গায়ের ওভারকোট, কানটুপি টেনেটুনে পরি। ভূমি থেকে ৮০০ মিটার ওপরে ক্যাসেল। যেতে হবে পায়ে হেঁটে অথবা ঘোড়ার গাড়িতে। পর্যটকের তুলনায় ঘোড়ার গাড়ির সংখ্যা কম। মিনিট দশেক অপেক্ষার পর গাড়ি এলো। এত উঁচু আর স্বাস্থ্যবান ঘোড়া আগে দেখিনি। বাংলাদেশের একটি ঘোড়ার তুলনায় অন্তত আট গুণ বেশি। চেহারা দেখেই মনে হয় প্রচণ্ড শক্তিশালী। ‘এ দেশে পশুপাখির ঠিকঠাক যত্ন নেওয়া হয়। খাবার দেওয়া, চিকিৎসা করানো, সেবাযত্নÑসবই সময়মতো করা হয়। ফলে চেহারায় রুষ্টপুষ্ট ভাব।’ বলছিলেন ড. সাদত। ঘোড়ার গাড়িতে তাই সহজেই ৮ থেকে ১০ জন নিয়ে প প করে ওপরে উঠে যাচ্ছে। ওপরে ওঠার জন্য একজনকে গুনতে হলো ২৬ ইউরো করে, নামার সময় অবশ্য লেগেছে ১৮ ইউরো।

এই এলাকাটা কাশ্মীরের শনমার্গের মতো। কাশ্মীরেও পাহাড়ের ওপরে উঠেছিলাম ঘোড়ার পিঠে চড়ে। সেই ঘোড়াগুলোও পাতলা, লিকলিকে। সেখানে চারদিকে সাদা বরফের স্তূপ, মাঝে সরু ৪-৫ ফিটের পাকা রাস্তা। আর এখানে রাস্তার প্রস্থ ১২-১৪ ফিট। ঘোড়ার গাড়িতে ৮-১০ জন করে পাহাড়ের চূড়ায় ক্যাসেলে উঠছে, নামছে। পায়ে হেঁটে বেড়ানোর সংখ্যাটাও নেহাত কম নয়। তরুণ-তরুণীরা এসেছে দলবেঁধে, হাঁটছে জোড়ায় জোড়ায়ও। শীতে জবুথবু আমরা, ওদের কোনো বিকার নেই। টি-শার্টের ওপর হালকা একটা জ্যাকেট, তাতেও আবার বুক খোলা। শীতকে এরা খুনসুটির অনুষঙ্গ বানিয়েছে। তিন বছরের বাচ্চাকে স্ট্রেচে করে নিয়ে হাঁটছেন বাবা-মা। বয়সের ভারে ন্যুব্জ বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকেও চোখে পড়ল। জার্মানিতে যে কয়টা পর্যটনকেন্দ্র বেশি মানুষ দেখতে আসে, তার মধ্যে এ নিউশওয়ানস্টেইন ক্যাসেল তালিকার প্রথম দিকে। গত তিন দশকে ছয় কোটির বেশি মানুষ প্রাসাদ বাড়িটি পরিদর্শন করেছেন। এখন আসে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ছয় হাজার, বছরে সংখ্যাটা দাঁড়ায় প্রায় ১৩ লাখে।

গাড়ি উঠতে থাকে ভূমি থেকে ওপরের দিকে। নিচের দিকে তাকাই, পাহাড়ের গা কেটে বানানো রাস্তা। ডান দিকে পাহাড়ের দেয়াল, বাঁ দিকের ঢালুতে পাহাড়ি জঙ্গল। সবুজের প্রান্ত শেষ হয়েছে যেখানে, সেখান থেকেই একটার পর আরেকটা পাহাড় দাঁড়িয়ে তৈরি করেছে লম্বা সারি, পাহাড়ের সারি। সামনের পাহাড়টা ছোট, মাঝেরটা উঁচু, তার পাশেই আবার মাঝারি সাইজের। সেই সারি থেকে একটা পাহাড়ের গা বেয়ে উঠছে আমাদের গাড়ি। ২০ মিনিটের মতো যাওয়ার পর কোচোয়ান গাড়ি থামালেন। গাড়ির ভেতর থেকেই ইতিউতি করি, প্যালেস দেখতে পাই না। ডা. সাদত জানান, এখান থেকে আরও ১০ মিনিট হেঁটে ওপরে উঠতে হবে। এই জায়গাটা বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে গ্রামে কাঁচা বাড়ির উঠোনোর মতো। চৌকোনা উঠোনের পাশে তিন-চারটা টংদোকান।

বিশেষ অনুমোদন ছাড়া মাত্র ৩৫ মিনিটেই ঘুরে দেখতে হবে প্রাসাদের একঝলক। টিকিট ছাড়াই পাহাড়ের গোড়া থেকে চূড়া পর্যন্ত দীর্ঘ ড্রাইভওয়ে পর্যন্ত হেঁটে বেড়ানো যায়। মাঠ এবং আঙিনা ঘুরে দেখতেও কোনো টিকিট লাগে না। তবে প্রাসাদের ভেতরে প্রবেশ করতে হলে টিকিট বাধ্যতামূলক।

আমরা হেঁটে হেঁটে গেটহাউসের সামনে চলে আসি। পাহাড় কেটে বানানো রাস্তা বেয়ে উঠতে অনেকেই হাঁপিয়ে উঠছিলেন অবশ্য। ক্লান্তশ্রান্ত এই জনগোষ্ঠীর কথা চিন্তাও হয়তো রয়েছে ক্যাসেল কর্তৃপক্ষের। তাই তো আঁকাবাঁকা রাস্তায় একটু পরপরই বেঞ্চ বসানো। এসব বেঞ্চে বসে বিশ্রামও নিচ্ছেন কেউ কেউ। বেঞ্চে বসে নিচে সারি সারি গাছপালার দৃশ্য দেখা যায়। কাছেই স্বচ্ছ নীল পানির লেক। লেকের পাড়ের প্রান্ত সাদা বরফে ঢাকা। লেক পার হয়ে দূরে সবুজের তৃণভূমি। পাহাড়ের চূড়া থেকে কয়েক মাইল দূরের এসব তৃণভূমি যেন সবুজের চাদরে মোড়ানো ক্রিকেটের মাঠ! মাঠের শেষে গ্রাম। লাল, হলুদ, তামাটে রঙের ঘরবাড়ি, সবই দোতলা বা তিনতলা। বাড়ির ওপরের দিকটা গম্বুজের মতো। গম্বুজ না ঠিক, ক্যাসেলের ওপরের প্রান্তের মতো। স্রষ্টার সৃষ্টি যে এত নান্দনিক, ক্যামেরার চেয়ে চোখেই তা ভালোভাবে ধরা পড়ে।

জীবনানন্দ দাশ ‘জার্মানির রাত্রিপথে: ১৯৪৫’ কবিতায় লিখেছিলেন,

‘সে এক দেশ অনেক আগের শিশুলোকের থেকে

সাগরগামী নদীর মতো স্বরে

আমার মনের ঘুঘুমরালহংসী ঝাউয়ের বনে

আধো আলোছায়াচ্ছন্নভাবে মনে পড়ে

টিউটনের গল্পে ছড়ায় সাগরে সূর্যালোকে

গ্রিমের থেকে...শিলাত সানুজ দানবীয়

গ্যেটের সে দেশ সূর্য অনিকেত?

৫.

ক্যাসেলের প্রধান ফটকের সামনে দাঁড়াই। বিশাল পাহাড়ের পাদদেশে মাঝারি সাইজের আরেকটা পাহাড়ে এই ক্যাসেল। বিকেলের সোনাঝরা রোদের ঝিলিক, যা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ছে পাহাড়ের গায়ের ওপর জমে থাকা বরফে। পাশের উঁচু পাহাড়ের সঙ্গে ঝুলন্ত ব্রিজের মাধ্যমে ক্যাসেল পাহাড়ের সংযোগ। সংস্কারকাজের জন্য ব্রিজটি বন্ধ। মোহনীয় দৃশ্য। ক্যামেরায় পটাপট ছবি তুলে নেই। পেছনে ফিরে দেখি আমার গ্রুপের কেউ নাই। ওমা, কই গেল সব! এদিক সেদিক দৌড়াই। নাই, কোথাও নাই। আটজনের দলের একজনও নাই। ক্যাসেলের গেটের সামনে আসছেন অনেকে, ছবি ওঠাচ্ছেন। দলবেঁধে ছবি ওঠাচ্ছেন, কেউবা কাপল। আমি দেখছি, হাঁটছি, খুঁজছি আমার ট্যুরমেটদের। কয়েক মিনিট চক্কর দেওয়ার পরও তাদের কোনো হদিস খুঁজে পেলাম না। তারা হয়তো গেটের ভেতর দিয়ে ক্যাসেলের ভেতরে চলে গেছেন।

বিড়ম্বনা আর কাকে বলে! আমার কাছে ফোন আছে, জার্মানির সিম নেই। ইন্টারনেটও নেই। এখন খুঁজে পাই কীভাবে? আবার ক্যাসেলের ভেতরে যাওয়ার টিকিটও ড. সাদতের কাছে। আমি বেচারা অসহায়! কী করি এখন? এদিক-সেদিক তাকাই, মানুষ দেখি। হরেক প্রজাতির মানুষ।

ক্যাসেলের পাশে যাত্রীছাউনির মতো কয়েকটি বেঞ্চ পাতা। তাতে ধপাস করে বসে পড়ি। বেঞ্চে বসেছিলেন এক কিশোরী। পায়ের ওপর আরেক পা তুলে মোবাইল টিপছেন, কানে হেডফোন। পাশে বেঞ্চের ওপর রাখা ভ্যানেটি ব্যাগের সঙ্গে পানির বোতল। আমার গলা শুকিয়ে কাঠ! সৌজন্যতার ধার নেই, বোতলটা নিয়ে ঢক ঢক করে গলায় ঢেলে দিই।

মেয়েটি বিরক্ত, আমার দিকে তাকায়। যার সহজ অর্থ, ‘কথাবার্তা ছাড়াই এভাবে কেউ পানি নেয়?’ মেয়েটির বাঁ গালের ঠিক মাঝখানে কালো তিল। আমাদের ঢাকার চলচ্চিত্রে একসময় তুমুল আবেদন তুলেছিলেন চিত্রনায়িকা রোজিনা, শাবানা, দিতিরা; যাদের প্রত্যেকের গালে কালো তিল। ঢাকা থেকে সাড়ে সাত হাজার কিলোমিটার দূরে বসেও ঢাকার নায়িকাদের কথাই স্মৃতিতে ভাসে! বাঙালির মন! হ্যালো বলে পরিচয় দিই, বর্ণনা করি গত ১৫ মিনিটের অস্বস্তিকর অবস্থা।

মেয়েটির মন নরম হয় বুঝি! করুণা ভরা দৃষ্টিতে তাকায়, ‘আমার নাম আন্দ্রেজকা জানোসোভা। ওই যে পাহাড়ের পাদদেশে যে গ্রামটা দেখছ, ওখানেই আমার বাড়ি। গ্রামের নাম...’

‘শোয়ানগাঁও। তোমাদের সে সড়কের নাম রোমান্টিক সড়ক। বাংলাদেশে রোমান্টিকতা বলতে কী বোঝায় জানো?’ ওর মুখ থেকে নিয়ে বলতে শুরু করি। আন্দ্রে খুশি হয়।

অস্বস্তি নিয়েই কথাবার্তা শুরু। আমার কথা বলি, দেশের কথা বলি, দেশের উন্নয়নের গল্প শোনাই। আন্দ্রে আগে বাংলাদেশ নাম শুনেছে দু-একবার। রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের খবর দেখেছে, আর কিছু জানে না। মানচিত্রে ভারতের পাশের দেশÑ শুনে লাফিয়ে ওঠে। হ্যাঁ, সে ভারতের চলচ্চিত্র তার বেশ পছন্দ। এখনো সময় পেলেই মুভি দেখে। মনে হলো ইস্যু পেয়েছে। ফড়ফড় করে বুলি ছুটছে মুখে। আন্দ্রে আর্লিংটনের ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাস থেকে গ্র্যাজুয়েশন করেছে। একটা চাকরি জুটিয়ে সেখানে দিব্যি দিন কাটাচ্ছে। বয়ফ্রেন্ড একটা ছিল, মনের মিল টিকেনি বেশি দিন। এখন সিঙ্গেল, স্বাধীন দিনযাপন করছে।

আমি খুশি হতে পারি না। আন্দ্রে সুন্দরী, তার সৌন্দর্য এখন আমাকে টানে না। আমার বন্ধুদের খুঁজে পাওয়াই এখন আমার মূল লক্ষ্য। আন্দ্রে বুঝতে পারে। ‘তুমি কীভাবে খুঁজবে ওদের?’

‘জানি না। কিন্তু ওদের খুঁজে বের করতেই হবে। ওরাও হয়তো আমাকে খুঁজবে।’

‘কোথায় যেতে পারে বলে মনে করছ?’

‘ক্যাসেলের ভেতরে।’

‘আচ্ছা, একটু অপেক্ষা করো। তোমার জন্য কী করতে পারি, দেখছি।’

কাকে যেন ফোন করল। তার ভাষার আমি কী বুঝি? সুখের কথা বলুক, দুঃখের কথা বলুক! ফোনটা রেখে আমার দিকে তাকাল, এক্কেবারে চোখে চোখ, ‘শোনো মিস্টার, তাদের খুঁজে পেতে হলে তোমাকে ক্যাসেলে ঢুকতে হবে। তুমি অবশ্য এখানেও অপেক্ষা করতে পারো। তবে ফেরার পথে অন্য গেট যদি ব্যবহার করে, তাহলে ঝামেলার শেষ হচ্ছে না সহসাই। আমার কাছে দুটো টিকিট আছে, আমার বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করছিলাম। তাকে না করে দিলাম, আসবে না। এই টিকিটে তুমি আমার সঙ্গে ভেতরে যেতে পারো।’

‘কী বলে যে ধন্যবাদ দেব!’ আবেগে গলা ধরে আসে আমার।

‘এটা কোনো বিষয় না। শুধু বিকেলের ডেটিংটা মিস হলো।’

‘তাতে সমস্যা কী? আমার সঙ্গে তোমার সময়টা ভালো কাটবে।’ অবচেতন মনেই বলে ফেলি। সাহসের কথা। আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে নিল সে। মুখে তার রহস্যের হাসি। উচ্চতায় আমার চেয়েও দুই ইঞ্চি লম্বা, প্রায় ৫ ফিট ৮ ইঞ্চি। গায়ে লম্বা কোট। জার্মানি থেকে পোল্যান্ড হয়ে ইউরোপের আরও কটা ঘোরার পরিকল্পনা আমার। লন্ডন থেকে বন্ধু সৌরভ মিল্কি বলছিল, ‘এই শীতের মধ্যে ঘুরে শান্তি পাবা না। সামারে আসো, সব ছোটখাটো পোশাকে ঘোরাফেরা করবে, তুমিও শান্তি পাবে।’ তার কথার সত্যতা পেলাম। সৌন্দর্যের অবয়বের সব ওভারকোটে ঢাকা! করোনা থাকলেও জার্মানিতে তখন মাস্ক পরার কোনো বালাই নেই। তার মুখেও মাস্ক নেই। ফর্সা চেহারায় আন্দ্রের চিবুকে কালো রঙের ওঠানামাও চোখ এড়ায় না। আমাকে তাড়া দেয় দ্রুত হাঁটার জন্য।

প্রাসাদে ঢুকতেই কোট অব আর্মসের মুকুট পরা রাজকীয় গেট। গেটহাউসের মধ্য দিয়ে সরাসরি ক্যাসেলের উঠানে। এখানে পূর্বের দিকে গেটহাউস, উত্তরে আয়তক্ষেত্রের মতো টাওয়ারটির ভিত্তি আর গ্যালারি ভবন। প্রাঙ্গণের দক্ষিণ প্রান্তটি খোলা, যেখান থেকে চারপাশের পাহাড়ের নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখা যায়। পশ্চিম প্রান্তের আঙিনাটি লাল ইটের বাঁধ দিয়ে ঘিরে দেওয়া।

প্রাসাদ কমপ্লেক্সে প্রবেশের জন্য রয়েছে আরও দুটি সিঁড়ি টাওয়ার। পূর্বমুখী গেট ভবনটি বিভিন্ন রঙের মিশেলে সাজানো। বাইরের দেয়ালে রয়েছে লাল ইটের আস্তরণ আর সামনের দিকে হলুদ চুনাপাথর। ছাদের কার্নিশ চূড়া দিয়ে ঘেরা। গেটহাউসের ওপরের তলাটি একটি ক্রোস্টেপ গেবল দিয়ে মোড়ানো। এখানেই লুডভিগের প্রথম বাসস্থান।

ভেতরে খুব একটা ভিড় নেই। করোনার কারণে দর্শনার্থীদের কম। আন্দ্রে বলছিল, ‘এখানে যারা এসেছেন, বেশির ভাগই জার্মানির। অন্য শহরগুলো থেকে এসেছে। তোমাদের মতো আছে হাতে গোনা কতক। ভ্রমণপিয়াসুরা আসেন পুরো বিশ^ থেকেই।’

আগে এখানে দুটি দুর্গ ছিল একই সঙ্গে। মধ্যযুগের এসব দুর্গ অযত্ন-অবহেলায় সেগুলো ভেঙে পড়ে। তবে কিছু ইটপাথর তখনো মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। লুডভিগের ইচ্ছে হলো, দুটি দুর্গ নতুন করে আগের চেহারায় ফিরিয়ে আনা হবে। স্থাপত্যবিদরা অবশ্য তাতে সায় দেননি। ফলে ১৮৬৮ সালে দুটো দুর্গই একসঙ্গে ভেঙে ফেলতে হয়। পরের বছর ১৮৬৯ সালের ৫ সেপ্টেম্বর সেখানে স্থাপন করা হয় নতুন প্রাসাদের ভিত্তি। ১৮৭৬ সালে প্রথমতলার সব কাজ শেষ হয়। ক্যাসেলের সব কাজ গুছিয়ে আসতে সময় লাগে আরও ৬ বছর। এর পর থেকেই এখানে থাকতে শুরু করেন লুডভিগ।

ভেতরে ছবি তোলা বারণ, চোখে দেখাই সই। আমরা হাঁটতে থাকি। একটির পর একটি কক্ষ পার হয়ে আসি। আন্দ্রের নিজের গ্রামে এমন একটা ঐতিহাসিক স্থাপত্য। ইতিহাসও মুখস্থ তার। লুডভিগের শয়নকক্ষটি নিরাপত্তা ইস্যুতে দীর্ঘদিন বন্ধ। লুডভিগের ইচ্ছে ছিল, ক্যাসেলে সব মিলিয়ে কক্ষ থাকবে ২০০টিরও বেশি। যাতে থাকবে স্বয়ংসম্পূর্ণ রাজ্যের প্রশাসনিক সব ব্যবস্থাপনাই। শেষ পর্যন্ত তা আর সম্ভব হয়নি। এর মধ্যে পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচু জায়গায় নিরাপত্তা কক্ষ তৈরির পরিকল্পনা ছিল। যেখান থেকে সৈন্যরা পুরো নগরের নিরাপত্তা দেখভাল করা সম্ভব হয়েছিল। প্রাসাদের ভেতরে ঠিক মাঝ উঠোন বরাবর এখনো রয়ে গেছে অসম্পূর্ণ সেই নিরাপত্তাশালার অংশবিশেষ। ক্যাসেলের নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার আগে ১৪টি কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছিল। সিংহাসন কক্ষটি বাইজেন্টাইন-আরব নির্মাণশৈলীর জ্বলন্ত উদাহরণ। লুডভিগের কৈশোর কেটেছে যে হোহেনসেনগুতে, তার ঐতিহ্যগত ছাপ রয়েছে এ ক্যাসেলের পরতে পরতে। রিচার্ড ওয়াগনারের অপেরার থিমও ফুটে উঠেছে এখানে। ক্যাসেলের দেয়ালে চিত্রিত হয়েছে ওয়াগনারের লেখা বিভিন্ন অপেরা, এখানে রয়েছে একটি নাটকের সেটও। প্রাসাদের সব মিলিয়ে ফ্লোরের আয়তন ৬৫ হাজার বর্গমিটারের মতো।

আধুনিক যুগের স্থাপত্যবিদরা অবশ্য বলছেন, উনিশ শতকজুড়ে বিশ^ব্যাপী বড় ধরনের যে কটি প্রাসাদ নির্মিত হয়েছে, সেসবের মধ্যে একটি নিউশওয়ানস্টাইন ক্যাসেল। ইউরোপের ঐতিহাসিক স্থাপনার তালিকাতেও এর অবস্থান বেশ শক্ত।

৬.

আন্দ্রের মতো সুন্দরী তরুণী, সঙ্গে প্রেম থাকলে পৃথিবীর সবকিছু ভোলা সম্ভব। মাঝেমধ্যে খবরের কাগজে সংবাদ হয়, প্রেমের টানে বরিশালের উজিরপুরে ছুটে এলেন ইতালির ভেনিসের তরুণী। কত দেশ থেকে কত তরুণী আসছে বাংলাদেশের তরুণদের জন্য। আর আমি অপরূপা এক সোনালি কেশীর জন্য জার্মানিতে থেকে যেতে পারব না? আন্দ্রের চোখে আমাকে রেখে দেওয়ার টানটাও যে স্পষ্ট, গত ৩৫ মিনিটে তা মনের রাডারে ধরা পড়েছে। ‘এত স্বল্প সময়ে এমন টান!’ ‘হ্যাঁ, প্রথম দেখাতেই ক্ষণিকের মধ্যে প্রেম হয়ে যায়। সেখানে আধা ঘণ্টা অনেক সময়।’ নিজের মনেই কথোপকথন চলতে থাকে। মৃদু হাসিতে ফুটে ওঠে সেই আত্মআলাপনের ভাব। খেয়াল করে আন্দ্রেও, ‘সব ঠিক আছে?’ মাথা নেড়ে জানাই, ‘সব ঠিক আছে।’ মনে মনে বলি, ‘পাগলা হৃদয়ে উত্থালপাথাল ঢেউ শুরু হয়েছে। তার রেশ কতক্ষণ থাকবে কে জানে?’ চিন্তার জগতে কাল্পনিক প্রেম ভাবনা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। হারিয়ে যাওয়া বন্ধুদের কথা মনে পড়ে।

আমার বন্ধুদের খুঁজে পাওয়ার ভরসা আপাতত আন্দ্রে। তবে তা না হলেও রবিঠাকুরের বিমলার মতো তার সঙ্গেও থাকা যায়। কেবল ক্যাসেলের এই পরিসীমা নয়, একসঙ্গে হাঁটা যায় মাইলের পর মাইল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করা যায় তার জন্য। মুহূর্তের মধ্যেই যে দুটি হৃদয় একে অপরকে বুঝতে পারে, দুটি নিশ^াসের এক হয়ে উত্তাপ ছড়ানো তো সময়ের অপেক্ষা মাত্র! এ যে শুধু অনুভবের ব্যাপার!

এ কক্ষ পেরিয়ে অন্য কক্ষে যাই। দরজায় উঁকি মারি, জানালা দিয়ে বন্ধুদের খুঁজি। কারও দেখা পাই না। এসবের বাইরে আপাতত মনোযোগ আমার আন্দ্রেতে। তারও খানিকটা আস্কারা আছে হয় তো! আন্দ্রের উপকারের অনুষঙ্গে খানিকটা প্রেমের আভাস, তা মোটাদাগে ফুটে উঠছে। উচ্চশিক্ষার জন্য মেয়েটি যুক্তরাষ্ট্রে থাকে।

বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়েছে কদিন হলো। করোনার কারণে দীর্ঘ দু বছর পর বাবা-মাকে দেখতে এসেছে। ছোট ভাইটি তার প্রিয়জনদের একজন। পশ্চিমা পরিবারেও পরিবারের প্রতি এমন টান দেখে ভালো লাগে। উন্নত বিশে^ নাকি বাচ্চারা বাবা-মাকে দেখে না, খোঁজখবর নেয় নাÑ সারা জীবন শুনে আসা ধারণা কিছুটা পাল্টাতে থাকে আন্দ্রেকে দেখে। ভেতর থেকেই মন বলে ওঠে, ‘ওর সবকিছুই তোমার ভালো লাগবে।’

৭.

উনিশ শতকে অনেক প্রাসাদ নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণও করা হয়। এদের মধ্যে নিউশওয়ানস্টেইন ক্যাসল একটি। ক্যাসেল দেখে আমি তাজমহলের কথা গল্প করি, ‘বিলাসী শাহজাহান ছিলেন প্রেমিক পুরুষ, রোমান্স পছন্দ করতেন। নারী প্রেমের সঙ্গে ছিল স্থাপত্যে বিলাসিতা। নতুন নতুন ঢংয়ের স্থাপত্যের প্রতি তাঁর ঝোঁক ছিল। ময়ূর কেল্লা, তাজমহল, আগ্রার দুর্গ, লাল কেল্লা, শালিমার উদ্যানসহ ভারতবর্ষজুড়ে অনেক শৈল্পিক স্থাপনা নির্মাণ করেছিলেন তিনি, পর্যটকদের কাছে এখনো যা আকর্ষণীয়। তার সময়ে নির্মাণশৈলী আধুনিকতার সব উপকরণে নতুন মিশ্রণের রূপ পায়। তিনি বহু রকম রঙের মিশ্রণে আকর্ষণীয় আভা তৈরি করেন স্থাপনার দেয়ালে, তাতে ছিল আভিজাত্যের স্পষ্ট ছাপও। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা স্থাপত্যরীতির বদলে বিভিন্ন দেশের নান্দনিক রীতি তৈরি করেন শাহজাহান। এতে স্বর্ণ, হীরা, শে^তপাথরের মতো বিলাসবহুল আর মূল্যবান উপকরণও ব্যবহার করা হয়।’

বিশে^র সাতটি আশ্চর্যের একটি বলে তাজমহল আন্দ্রের কাছে পরিচিত। তার বন্ধুরাও আগ্রার তাজমহল দেখে এসেছে, ‘শাহজাহানের মতোই খানিকটা বিলাসী ছিলেন লুডভিক। যদিও নারী প্রেম খুব একটা টানেনি তাকে। রাজ্য-প্রজা, সৈন্যসামন্তের চেয়ে তার ঝোঁক ছিল নতুন নতুন দুর্গ, রাজপ্রাসাদ আর টাওয়ার নির্মাণে। ১৮৬৭ সালে রাজা লুডভিগ আইসেনাচের ওয়ার্টবার্গ এবং শ্যাটিউ ডি পিয়েরেফেন্ডস ঘুরতে যান; যার সঙ্গে তিনি মধ্যযুগের রোমান্টিসজম নিদর্শনের মিল খুঁজে পান। এর পর থেকেই তিনি বেপরোয়া হয়ে ওঠেন। তাঁর পরিকল্পনা, নান্দনিক ডিজাইনের ক্যাসেলে থাকবে প্রেম আর রোমান্সের ছাপ। শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতির মুক্তচর্চা কেন্দ্র হয়ে উঠবে এই ক্যাসেল।’

নতুন ক্যাসেলের ভাবনা থেকেই ডাক পড়ে বিখ্যাত মঞ্চ ডিজাইনার ক্রিশ্চিয়ান জ্যাঙ্কের। তার হাতে তৈরি হয় ক্যাসেলের মূল নকশা। পরে নকশাটির পূর্ণতা পায় এডুয়ার্ড রিডেলের কাছে। পুরো ক্যাসেলটি বেশ কয়েকটি পৃথক কাঠামো নিয়ে গঠিত, যা একটি ক্লিফ রিজ এর ওপরে ১৫০ মিটার দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট। ভূমিকম্প থেকে রক্ষার জন্যই প্রাসাদের এমন নকশা। ভিন্ন ভিন্ন কাঠামোতে উঁচু টাওয়ার, আলংকারিক বুরুজ, গ্যাবেল, ব্যালকনি, চূড়া আর ভাস্কর্য দিয়ে সাজানো পুরো ক্যাম্পাস। রোমানেস্ক শৈলী অনুসরণ করে এর বেশির ভাগ জানালা নির্মাণ করা হয়েছে খোলা দ্বি-পাল্লা ও ট্রাইফোরিয়া হিসাবে। পাহাড়ের ওপর পরস্পর জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে থাকা এ প্রাসাদের ভবনগুলোর সংমিশ্রণ, প্রাসাদের মনোরম দৃশ্যকেই ফুটিয়ে তোলে।

প্রাসাদ নির্মাণে ব্যবহার করা হয়েছে বহু রকম ডিজাইন ও আকৃতির ইট-পাথর। সাদা চুনাপাথরের নান্দনিক ব্যবহার এর জৌলুসকে বাড়িয়ে দিয়েছে বহুগুণ। এর জানালা, খিলান, কলাম ইত্যাদি নির্মাণের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে আনটারসবার্গের মার্বেল। মূল ভবনের সাথে পরবর্তী সময়ে সংযোজন করা হয়েছে একটি সিংহাসন হল। এটি নির্মাণ করতে ব্যবহার করা হয়েছে ইস্পাত কাঠামো। ভেতরটা যেমন কারুকার্যময়, তেমনি বাইরের অংশও। যার নির্মাণ, নকশা এবং সাজসজ্জায় রাজা লুডভিগের প্রভাব স্পষ্ট। নির্মাণকাজে ছিল প্রত্যক্ষ তদারকি। অনেকে তাই স্থপতি হিসেবে রাজা লুডভিগের নামই উচ্চারণ করেন।

আন্দ্রের মোবাইল ফোনে তখন তাজমহলের ভিডিও চলতে থাকে। শাহজাহান তার সময়ে সবচেয়ে আধুনিক স্থাপনা তৈরিতে পারদর্শী ছিলেন। লুডভিকও চেয়েছিলেন তার আমলের ক্যাসলই হবে অত্যাধুনিক নিদর্শন। সেই মতেই ক্যাসেলটি করা হয়েছে বাইজেন্টাইন স্থাপত্য রীতির মিশ্রণে। পুরো প্রাসাদকে সাজানো হয়েছে প্যাট্রোনা বাভারিয়ে ও সেন্ট জর্জের প্রতিকৃতিতে। নকশায় প্রাধান্য পেয়েছে স্থানীয় লুফ্ল্টমালেরেই শৈলী। থিয়েটার মঞ্চের থিমের প্রতিফলন ক্যাসেলের অবয়বে।

প্রাসাদটি শুটিংয়ের জন্য প্রায়ই ব্যবহার করা হয়। হেলমুট কাউটনারের লুডভিগ-২ (১৯৫৫) এবং লুচিনো ভিসকন্টির লুডভিগ (১৯৭২)Ñদুটি চলচ্চিত্রই রাজা লুডভিগের বায়োপিক; যার বেশির ভাগ চিত্র এই ক্যাসেলকে কেন্দ্র করে ধারণা করা। এ ছাড়া মিউজিক্যাল চিটি চিটি ব্যাং ব্যাং (১৯৬৮), স্পুফ কমেডি স্পেসবলস এবং যুদ্ধের নাটক দ্য গ্রেট এস্কেপ (১৯৬৩) মুভিও এই ক্যাসেলেই ধারণ করা।

৮.

আন্দ্রেকে আগেই বলেছিলাম, ‘মমতাজের প্রতি গভীর প্রেম থেকেই ঐতিহাসিক এই স্থাপনা তৈরি।’ এর পর শাহজাহান নিয়ে তার কত শত প্রশ্ন। সব কী আর আমারই জানা আছে, ‘শেষের জীবনটা ভালো কাটেনি শাহজাহানের। তাজমহল নির্মাণের মাত্র পাঁচ বছরের মাথায় তার পুত্র আওরঙ্গজেব বাবাকে বন্দি করে সিংহাসন দখল করেন। শাহজাহানকে তাঁর জীবনের শেষ ৮ বছর আগ্রার দুর্গে গৃহবন্দি হয়ে কাটাতে হয়। এখান থেকেই সম্রাট শাহজাহান অপলক চোখে তাকিয়ে থাকতেন তাজমহলের দিকে। এখানেই তার মৃত্যু হয়।’

গল্প করতে করতে আমরা পুরো ক্যাসেলটা দেখে ফেলি। শাহজাহানের মৃত্যুটা ‘নির্মম’ মনে হয় আন্দ্রের কাছে। সে খানিকটা ভাবুক হয়ে পড়ে। ‘সময় কীভাবে এই মহাপুরুষদের বিবেচনা করে?’Ñআন্দ্রের এমন প্রশ্নে আমি এবার চুপ হয়ে যাই। আমার ডান হাতের মুঠোটা তার বাঁ হাতের মধ্যে নেয়। লুডভিগের প্রতি যে তার গভীর অনুরাগ, ভারী হয়ে আসা কণ্ঠে তা ফুটে ওঠে।

মাত্র ১৯ বছর বয়সে লুডভিগ বাভারিয়ার রাজা হিসেবে সিংহাসনে বসেন। তরুণ রাজার চারপাশে সব সময় সৈন্যসামন্ত, পেয়াদা, দেহরক্ষী, বাঁদি-দাসির ভিড় লেগেই থাকত। তবে এসবে মন টানেনি লুডভিগের। তাঁর মনে ছিল সৃজনশীলতার অদম্য নেশা। তাই তো ইতিহাসের পাতায় ‘সোয়ান কিং’, ‘ডার মার্চেঙ্কোনিগ’ বা ‘রূপকথার রাজা’ হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন। মন চাইলেই বেরিয়ে পড়তেন চাঁদনী রাতে। পাহাড়ের চূড়ায় বা নদীর তীরে ঘুরে বেড়াতেন, তরী ভাসাতেন লেকের শান্ত জলে। মেতে উঠতেন ঘোড়দৌড়ে। ‘অস্থির’ নানা স্বভাবের জন্য তাই লুডভিগের আরেক নাম ছিল ‘পাগলাটে রাজা’।

ফ্রান্সের বিরুদ্ধে আরও ২১ জন রাজা মিলে ১৮৭০ সালে যুদ্ধে জড়ান লুডভিগরা। যুদ্ধে জয়ী হয়ে যোগ দেন জার্মানির সঙ্গে, লোপ পায় স্বতন্ত্র রাজার ক্ষমতা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাগৈতিহাসিক গল্পের ভিখুর নজর ছিল নারী আর টাকায়। লুডভিগের নজর নতুন স্থাপত্য নির্মাণে। সব টাকাপয়সা তিনি খরচ করেন নতুন শৈলীর রাজপ্রাসাদের পেছনে। তাই তো প্রথাগত উজির-নাজিরের চেয়ে শিল্পসাহিত্য, কারুশৈলী, স্থাপত্যপ্রেমীরাই তার আড্ডার সারথি হিসেবে গুরুত্ব পেতে থাকেন। উজির-নাজির, মন্ত্রিপরিষদ আর সেনাকর্মকর্তাদের মধ্যে বাড়তে থাকে অসন্তোষ। এসব অসন্তোষকে তিনি পাত্তা দেননি। নিউশওয়াইনস্টেইন ক্যাসেল, লিন্ডারহফ প্যালেস আর হেরেনচিমসির মতো ব্যয়বহুল প্রাসাদ নির্মাণে রাজ্যের অর্থভান্ডার উজাড় করে দেন।

আন্দ্রের কাছে যখন রাজা লুডভিগের উচ্চাভিলাষী প্রকল্পের গল্প শুনছি, আমার মন তখন শ্রীলঙ্কায়। খামখেয়ালি শাসকদের কারণে সম্ভাবনার দেশেও যে আকাল পড়তে পারে সেটার বাস্তব উদাহরণ আমার প্রতিবেশী দেশটি। পর্যটনে রয়েছে দেশটির অপার সম্ভাবনা, কিন্তু কাজে আসছে না। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে রাতের বেলায় রাস্তাঘাটের সব লাইট বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। দিনের অন্তত ১৮ ঘণ্টাই ঘরে লোডশেডিং। গাড়ির চাকা ঘোরানোর পেট্রল নেই। দাম বাড়তে বাড়তে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, শিশুদের দুধের মতো জরুরি পণ্যও আজ সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। বিদেশ থেকে ঋণ করে কয়েক গুণ বেশি খরচে বন্দর, এক্সপ্রেসওয়ে, রাস্তাঘাট, ফ্লাইওভার ঝাঁ-চকচকে করা হয়েছে। কিন্তু কর্মসংস্থান বাড়েনি, নতুন পণ্যের উৎপাদন হয়নি। ফলে সুফলের বদলে দুর্দশা এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে দেশটির জনগণ।

আন্দ্রের কথায় ফিরে আসি। একটি পক্ষের অবশ্য জোর দাবি, লুডভিগ নিজের জমানো অর্থ দিয়েই তার শখের প্রাসাদ নির্মাণ করেন। তবে এটা সত্য, তিনি পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়দের কাছে ঋণী ছিলেন। দিন দিন তার দেনার খাতা ভারী হতে থাকে। ১৮৮৫ সাল পর্যন্ত ১৪ মিলিয়ন মার্কের ঋণী ছিলেন। সে সময় তিনি ছিলেন বড় ধরনের ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি। অর্থের জোগানে ইউরোপের সব রাজার কাছে অর্থ ধার চেয়ে লুডভিগ প্রস্তাব পাঠানোর চিন্তা করেন। সেই সঙ্গে মন্ত্রিসভার যেসব সদস্য তাকে থামতে পরামর্শ দেন, তাদের সরিয়ে দেওয়ার মতো সিদ্ধান্তও আসে লুডভিগের মাথায়। ফলে ক্ষোভ বাড়তে থাকে। মন্ত্রিপরিষদ বেপরোয়া হয়ে উঠে ‘খামখেয়ালি’ রাজাকে ঠেকানোর জন্য। তারা রাজা লুডভিগকে ‘পাগল’ আখ্যায়িত করে। ১৮৮৬ সালের ১২ জুন তাকে ধরে আটকে কাস্টডিতে রাখা হয়। পরের দিন ১৩ জুন পাশের লেক থেকে ব্যক্তিগত চিকিৎসকসহ তার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। ময়নাতদন্ত প্রতিবেদনের ভাষ্য ছিল, তাদের শ^াসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে। মৃত্যু নাকি আত্মহত্যাÑএটা নিয়ে বিতর্ক শেষ হয়নি এখনো। লুডভিগের চলে যাওয়ার কয়েক শতাব্দী পার হয়ে গেছে। কিন্তু মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে লুডভিগের অমরকীর্তি।

৯.

ক্যাসেল থেকে বের হয়ে আসি। কোথাও আমার বন্ধুদের দেখা পাই না। অস্থিরতায় ভুগি। পাহাড়ের পাদদেশে পার্কিংয়ে আমাদের গাড়ি রাখা। সেখানে নিয়ে যেতে বলি আন্দ্রেকে। ঘোড়ার গাড়িতে করে যেতে হবে পার্কিং এলাকায়। ঘোড়ার গাড়ির স্ট্যান্ডের দিকে এগোই। আকাশ থেকে পড়ি, সেখানে আমার সার্কেলের সবাই গোল হয়ে দাঁড়িয়ে, হাতে গরম কফির মগ। দীর্ঘ দু ঘণ্টা পর তাদের ফিরে পাই। তাদের পেয়ে আমি যতটা উচ্ছ্বসিত, তাদের কোনো বিকার নেই। যেন স্বাভাবিক ঘটনা। বরং আন্দ্রেকে দেখে টিপ্পনী কাটতে ছাড়ে না কেউ কেউ।

আন্দ্রের চেহারায় তখন খুশির ঝিলিক। তার চেয়েও আহ্লাদিত সে, আগামী জুনে তার সঙ্গে নিউইয়র্কে আমার দেখা হচ্ছে।