বিচার বিভাগ সংস্কার: প্রসঙ্গ মামলাজট

বাংলাদেশে এখন সংস্কারপন্থি সরকার কাজ করছে। জনগণ এবং সরকার নির্বাহী বিভাগ, বিচার বিভাগ এবং আইন বিভাগে আমূল সংস্কার করতে চাই। বিচার বিভাগে মামলাজট, বিচারক সংকট, বাজেটের অপ্রতুল, এজলাস সংকট, দুর্নীতিসহ নানাবিধ সমস্যা রয়েছে। তাছাড়া গত সরকারের দীর্ঘ শাসনামলে দেশে নানাভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে বিচার বিভাগের গ্রহণযোগ্যতা। সুবিচার নিয়ে জনমনে তৈরি হওয়া নানা শঙ্কা এখনো বিদ্যমান। বিচারকার্যে দীর্ঘসূত্রতা এবং নানা ধরনের আইনি জটিলতা বিশেষ করে মিথ্যা ও হয়রানিমূলক নাশকতা মামলায় অতীতে নানাভাবে মানুষ ভোগান্তির শিকার হয়েছেন। মামলাজট বিচার বিভাগের কার্যক্রমেও জটিলতা তৈরি করেছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণে বিচারক, আইনজীবী, আইন কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট সকলের ন্যায়বিচার, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে দেশের আইনি ব্যবস্থায় বা বিচার বিভাগে ব্যাপক পরিবর্তন ও সংস্কার এখন সময়ের দাবি।

বাংলাদেশের আইন ও বিচারব্যবস্থা ঔপনিবেশিক আমলের কমন ‘ল’ সিস্টেম অনুসরণ করে। ভারতবর্ষ প্রায় ২০০ বছর শাসন করে ব্রিটিশরা । সেই সময়ে ১৭৭০-১৯৪৭ পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে ব্রিটিশ ভারতে বিচারিক সিদ্ধান্তের ওপর ব্রিটিশ আইন সরাসরি এবং ব্রিটিশদের প্রণয়নকৃত আইনসমূহ সবই মোটামুটি ভারতবর্ষে প্রয়োগ করা হয়েছে। বিচার পদ্ধতি, পুলিশ পদ্ধতি, অপরাধ আইন, দেওয়ানি আইন, চুক্তিসংক্রান্ত আইনসহ মৌলিক আইনসমূহের সবকিছুই কমন ‘ল’-এর ওপর প্রতিষ্ঠিত। এখন পর্যন্ত আইনগুলো সামান্য সংশোধিত বা বিশেষ আইন তৈরি হলেও মৌলিক বিষয়গুলো ২৫০ বছর পর আজও বহাল আছে। অপরদিকে উপমহাদেশের কমন ‘ল’ ব্যবস্থার দেশ ভারতে বেশ কিছু মৌলিক পরিবর্তন হয়েছে। ভারতে ১৯৭৩ সালে ফৌজদারি আইন নতুন করে প্রণয়ন করা হয়। সম্প্রতি পাকিস্তানে দেওয়ানি কার্যবিধি সংশোধন হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে সেকেলে আইনগুলো অনুসরণ করে চলেছি যা আধুনিক বিচারব্যবস্থার প্রয়োজন মেটাতে ব্যর্থ হয়েছে বললে ভুল হবে না। আশ্চর্যের বিষয় হলো, স্বয়ং ব্রিটেনে ২৫০ বছরে বিচারব্যবস্থায় ও আইনসমূহে বহুল পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু আমরা আজও পারিনি। বর্তমান সময়ে মামলাজট বিচার বিভাগে একটি সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান করতে নতুন সরকার যা যা করতে পারে সেসব বিষয়ে আলোকপাত করবো।

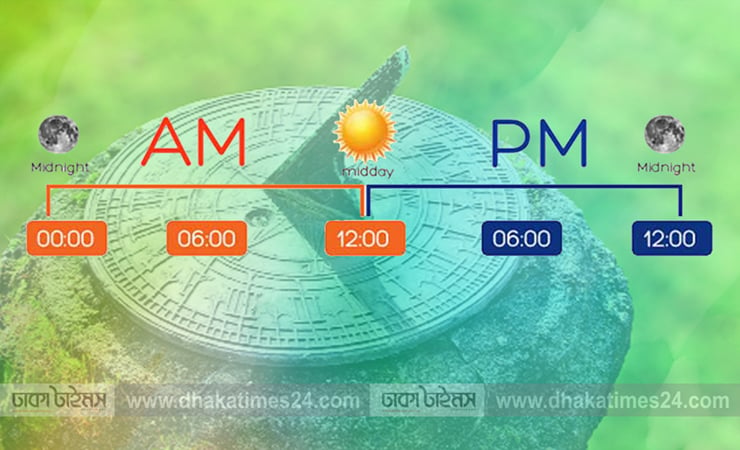

মামলাজট কেন বলছি বিষয়টি সুস্পষ্ট করি। কমন ‘ল’ বিচার ব্যবস্থার দেশগুলোতে এই পরিভাষাটি ব্যাপক ব্যবহৃত। মামলাজট বলতে আসলে বোঝায় নির্দিষ্ট সময়সীমার চেয়ে বেশি সময় ধরে আদালতে বিচারাধীন থাকা মামলাসমূহ। এই সময়সীমা কখনো নির্দেশনামূলক মাত্র। যেমন সাধারণ দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার বিচার। এটি আবার কখনো কখনো বাধ্যতামূলক যেমন বিশেষ আইনসমূহ বা বিশেষ আইনে বর্ণিত অপরাধসমূহের বিচার যা সাধারণত ট্রাইব্যুন্যালে সম্পন্ন হয়। দেওয়ানি বিষয়ক মামলার ক্ষেত্রে উদাহরণ অর্থঋণ আদালত। কিন্তু মামলা নিষ্পত্তিতে বিশেষ বিধান থাকার পরেও অনেক ক্ষেত্রে মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি হয় না।

সমাধানের আগে মামলাজটের পেছনের কারণগুলো দেখে নিই। কারণগুলোকে কয়েকটি বৃহৎ দৃষ্টিকোণ থেকে ভাগ করা যায়। ক) আইনগত বা টেকনিক্যাল কারণ খ) পলিসি বা নীতিনির্ধারণজনিত কারণ গ) সামাজিক ও অন্যান্য কারণ।

আইনগত বা টেকনিক্যাল কারণ হিসেবে--দেওয়ানি কার্যবিধি ১৯০৮ এর ত্রুটিসমূহ যা মামলাজটে সরাসরি দায়ী: ১) সমন ও নোটিশ জারিতে বিলম্ব ২) লিখিত জবাব দাখিলে বিলম্ব ৩) টাইম পিটিশন ৪) বাদীপক্ষ কর্তৃক পুনঃপুনঃ আরজি সংশোধন ৫) ছানি মামলা। ৬) অন্তর্বর্তীকালীন দরখাস্ত দাখিলের প্রবণতায় মামলাজট ৭) মামলার বিচার পর্যায়ে discovery inspection, injunction-এর দরখাস্ত আনয়ন ৮) এডভোকেট কমিশনের নিয়োগে বিলম্ব ৯) পুনঃপুনঃ কমিশনের দরখাস্ত আনয়ন ও কমিশনার নিয়োগ ১০) কমিশন রিপোর্ট দাখিলে অস্বাভাবিক বিলম্ব এবং প্রায়ই রিপোর্টের ওপর আপত্তি প্রদান। এছাড়া মামলা চলাকালীন অন্তর্বর্তীকালীন প্রদত্ত আদেশ অনেক ক্ষেত্রেই মামলার দীর্ঘসূত্রতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিভিন্ন আদালতে মামলার বিচার চলাকালে এরূপ অন্তর্বর্তীকালীন দরখাস্ত ও আদেশ যেভাবে মামলার বিচার প্রক্রিয়াকে বিলম্বিত করে তার কয়েকটি নমুনা সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে: আবার অনেক ক্ষেত্রে এ ধরনের দরখাস্তসমূহের ওপর আদেশ প্রদান করা হলে তার বিরুদ্ধে রিভিশন দাখিল করা হয় এবং ক্ষেত্র বিশেষ উক্ত রিভিশনসমূহ নিষ্পত্তিতে বছরের পর বছর অতিক্রান্ত হয়, ফলে সামগ্রিকভাবে মামলার দীর্ঘসূত্রতা বৃদ্ধি পায়।

১১) সাক্ষ্য উপস্থাপনে অনীহা মামলাজটের অন্যতম সামাজিক ও অন্যান্য কারণ।

১২) এজলাস সংকটের কারণে বিচার বিলম্বিত হচ্ছে।

দেশের প্রতিটি উপজেলার জন্য একটি করে আদি এখতিয়ার সম্পন্ন দেওয়ানি আদালত থাকলেও জেলা স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের অধস্তন নিম্ন আদালতসমূহের মৌলিক তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। অধস্তন আদালতসমূহ The civil courts Act 1887, Code of Civil procedure 1908 এবং Code of Criminal Procedure 1898, The evidence Act 1872 অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসছে। দেওয়ানি বিষয়গুলোর আদালতকে জেলা জজ এবং নিম্নে সহকারী জজ ও সিনিয়র সহকারী জজ। ফৌজদারি বিষয়সমূহের আদালতকে দায়রা আদালত এবং নিম্নে ম্যাজিস্ট্রেট আদালত রয়েছে। দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতসমূহ গঠন ও কার্যাবলি আলাদা হলেও আমাদের দেশে আজ পর্যন্ত স্বাধীনতার ৫০ বছরেও একই বিচারকগণ একই সাথে দেওয়ানি এবং ফৌজদারি মামলার বিচার করে আসছেন।

ফৌজদারি আইন: কমন ‘ল’ আইনব্যবস্থায় ফৌজদারি মামলায় বিলম্বের পেছনে বিচারকশূন্যতা বা আদালত অবকাঠামো যতটা না দায়ী তার থেকে বেশি দায়ী রয়ে যায় তদন্ত সংস্থা হিসেবে পুলিশের সক্ষমতা, মামলা প্রমাণে প্রসিকিউশনের সক্ষমতা ও স্বচ্ছতার ওপর। মামলা প্রমাণে বা অভিযুক্তকে শাস্তি প্রদানে পুলিশ ও রাষ্ট্রপক্ষ/ প্রসিকিউশনের ভূমিকায় ঠিক করে দেয় মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি হবে নাকি বিলম্ব হবে।

১) অপরাধের তদন্তে তদন্তকারী সংস্থাসমূহের অতিরিক্ত সময়ক্ষেপণের প্রবণতা:

২) নারাজি দরখাস্ত শুনানিতে সময়ক্ষেপণ:

৩) আদালতে সাক্ষীর উপস্থিতি নিশ্চিতকরণে পুলিশ প্রশাসনের ব্যর্থতা:

৪) পলিসি বা নীতিনির্ধারণজনিত কারণ

৫) বিচারক অপ্রতুলতা ও আদালত সংখ্যা:

৬) বিচার ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ: সাধারণ মানুষের দ্বারে দ্বারে বিচার পৌঁছে দিতে উপজেলাভিত্তিক আদালত ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। দেওয়ানি ও ফৌজদারি আলাদা আদালত গঠন করতে হবে। সুপ্রিম কোর্টের বিকেন্দ্রীকরণ জরুরি। প্রতিটি বিভাগীয় শহরে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের অস্থায়ী বেঞ্চ থাকতে হবে। এই পলিসি ও নীতিমালাগত সিদ্ধান্ত নিতে সরকারের সদিচ্ছা প্রয়োজন।

৭) সামাজিক ও অন্যান্য কারণ:

৮) আইনজীবীর মনোভাব

৯) আদালত প্রশাসনের দুর্নীতি

১০) প্রতিযোগিতামূলক বিচার পদ্ধতি

সুতরাং কমন ‘ল’ আইনব্যবস্থায় দেওয়ানি প্রতিকারের ক্ষেত্রে বাদী-বিবাদী; ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্তের অপরাধ প্রমাণের ক্ষেত্রে বা রাষ্ট্রপক্ষ/প্রসিকিউশন ও অভিযুক্তের উপস্থাপিত সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থাপনের ওপর মামলার ফলাফল নির্ভর করে। প্রসিকিউশন বা তদন্ত কর্মকর্তা তথা পুলিশ, মামলা প্রমাণে গড়িমসি করলে, নিষ্ক্রিয় হলে, প্রসিকিউশন শক্ত না হলে মামলা আগাবে না। ফলে মামলা বিলম্ব হতে বাধ্য, এখানে বিচারকের কিছু করার নেই। এই ব্যবস্থায় আদালত স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার বারান্দায় ন্যায় পৌঁছে দেবে না। সুতরাং ফৌজদারি মামলায় পুলিশ, প্রসিকিউশনের দুর্নীতি রোধ করে সক্ষম ও জবাবদিহি অঙ্গ হিসেবে গড়ে না তোলা মামলাজটের অন্যতম কারণ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা উভয়ক্ষেত্রে পুলিশ বা অভিযোগকারীর উদ্দেশ্য থাকে প্রতিপক্ষকে হয়রানি করা বা মিথ্যা মামলা যেখানে মামলার প্রাথমিক মেরিট অনুপস্থিত। এসব অপ্রয়েজনীয় মামলায় আদালতের সময় নষ্ট হয়।

মামলাজট হ্রাসে বর্তমান সরকার বিচার ব্যবস্থা সংস্কারে যেসব উদ্যোগ নিতে পারে--

১) অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় মামলা এড়াতে একটি দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার শুরুতে প্রাথমিক নিরপেক্ষ পর্যালোচনা জরুরি। যেখানে একটি স্বাধীন বিচারবিভাগীয় সেল দ্বারা মামলার প্রাইমাফেসি যাচাই করে মামলার যৌক্তিক কারণ আছে কি না তা নিশ্চিত করতে হবে ।

২. দেওয়ানি মামলার ক্ষেত্রে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তিতে (ADR) উৎসাহিত করতে হবে। আইনের কাঠামোর মধ্যে বিকল্পবিরোধ নিষ্পত্তির বিধান নিশ্চিত করতে হবে। অবস্থার উন্নতি করতে হলে আনুষ্ঠানিক ADR প্রক্রিয়া গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত করতে হবে। মধ্যস্থতাকারী হিসেবে প্রশিক্ষিত আইনজীবী, আইন ডিগ্রিধারী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তিদের সরকারিভাবে নিয়োগ দিতে হবে ও বেসরকারিভাবে কাজ করার পরিবেশ তৈরি করতে হবে।

৩. বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারের বিশেষ পলিসি জরুরি।

৪. ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে আপসের বিধান ৩৪৫ ধারাকে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে আদালত সংযুক্ত বিকল্প বিরোধ সেল গঠন করতে হবে। পাশাপাশি পরীক্ষামূলকভাবে ৩৪৫ ধারায় বর্ণিত অপরাধসমূহের ক্ষেত্রে প্লি বার্গেইনিং (Plea Bargaining) পদ্ধতি চালু করতে হবে।

৫. বিচারক সংখ্যা বৃদ্ধি, প্রয়োজনে চুক্তিভিত্তিক বিচারক নিয়োগ। বিজেএসসি (BJSC) পরীক্ষার মাধ্যমে শুধু সহকারী জজ নিয়োগই নয়, পিপি, আদালত কর্মকর্তা, সুপ্রিম কোর্ট রেজিস্ট্রার, গ্রামপর্যায় বিচারক মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করতে হবে।

৬. পৃথক এজলাসের ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে অভাব নিরসনে জরুরি ভিত্তিতে বহুতল ভবন নির্মাণ জরুরি আপাতত জেলা প্রশাসকের অফিসে অবস্থিত ম্যাজিস্ট্রেটগণের এজলাসে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের অস্থায়ী এজলাস স্থাপন করা যেতে পারে।

৭. আদালত প্রশাসনে ও আদালতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কম্পিউটার, ইন্টারনেট সরঞ্জামাদি, স্টেনো টাইপিস্ট, প্রসেস সার্ভার নিয়োগ।

৮. পর্যাপ্ত বইপুস্তক সরবরাহপূর্বক প্রতিটি আদালতের লাইব্রেরির আধুনিকীকরণ।

৯. প্রত্যেকটি জেলায় একটি কমিটি গঠনপূর্বক প্রতি তিন মাস অন্তর মাসের প্রথম সপ্তাহে জেলা জজ, চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, অন্যান্য বিচারকগণ, জেলা প্রশাসক ও জেলা পুলিশ সুপারের উপস্থিতিতে বিচার প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করে প্রতিবেদন প্রস্তুতকরত বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট, জাতীয় সংসদের স্থায়ী কমিটি ও আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

১০. প্রতি মাসে জেলা পর্যায়ে কর্মরত সকল বিচারকের উপস্থিতিতে মাসিক পর্যালোচনা সভা আয়োজনকরত বিচার প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় মূল্যায়ন এবং সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

১১. জাতীয় পর্যায়ে Case Management Authority প্রতিষ্ঠা করে দেশের সকল আদালতে বিচারাধীন মামলার পরিক্রমা পর্যবেক্ষণ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

১২. আদালতে সহজে প্রতিকার পাওয়ার ক্ষেত্রে মামলা মোকদ্দমায় আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির সুবিধা তথা ই-জুডিশিয়ারি (E-Judiciary) বাস্তবায়ন করতে হবে।

১৩. বিচার বিভাগ স্বাধীনভাবে নিজেদের বাজেট প্রণয়ন করবে। প্রতি কোর্টে পর্যাপ্ত বাজেট পৃথকভাবে ব্যবস্থা করতে হবে।

১৪. জেলা বিচার আদালতের বিচারকদের নিয়ন্ত্রণে অর্থাৎ পদোন্নতি, বদলি ও ছুটির ক্ষেত্রে আইন মন্ত্রণালয়ের কর্তৃত্ব খর্ব করে হাইকোর্টের ওপর ন্যস্ত করতে হবে। সেজন্য হাইকোর্ট বিভাগের অধীনে পৃথক সচিবালয় চালু করতে হবে।

১৫. বাংলাদেশের বাস্তবতায় ও পরিস্থিতিতে বিপুল জনসংখ্যার কথা বিবেচনা করে আমাদের পদ্ধতিগত শতবর্ষী আইনগুলো সংশোধন ও পরিবর্তনকরত বিশেষ গবেষণা ও সুপারিশ করতে কমিটি গঠন করতে হবে।

লেখক: আইন গবেষক, পিএইচডি ফেলো ও কলামিস্ট

ঢাকা টাইমস অনলাইন এর সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিডটি ফলো করুন

ঢাকা টাইমস অনলাইন এর সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিডটি ফলো করুন

মন্তব্য করুন