রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যভাবনা প্রেক্ষিত পতিসর

-যে মস্ত পৃথিবীটা চুপ করে পড়ে রয়েছে ওটাকে এমন ভালোবাসি– ওর এই গাছপালা নদী মাঠ কোলাহল নিস্তব্ধতা প্রভাত সন্ধ্যা সমস্তটা-সুদ্ধ দু’হাতে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে করে। মনে হয়: পৃথিবীর কাছ থেকে আমরা যে-সব ধন পেয়েছি এমন কি কোন স্বর্গ থেকে পেতুম? স্বর্গ আর কী দিত জানিনে, কিন্তু এমন কোমলতা দুর্বলতাময়, এমন সকরুণ আশঙ্কাভরা অপরিণত এই মানুষগুলির মতো এমন আদরের ধন কোথা থেকে দিত।’ (১৮৯১ ছিন্নপত্র পতিসর)।

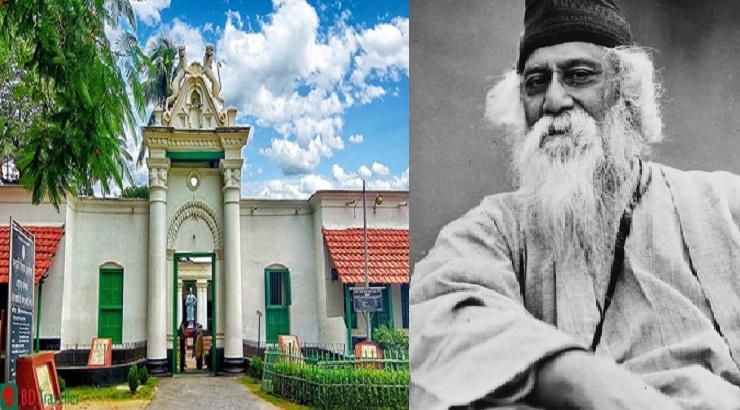

১৮৯১ সালের ১৩ জানুয়ারি পতিসরে পা রেখে বিমোহিত কবি কাল নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে তাকিয়ে কি কথা ভেবেছিলেন তা কে জানে? কবি বাইরে এসে নিরীক্ষণ করলেন পতিসরকে, পায়ে চলার পথ ধরে হেঁটে চললেন মাঠে, দেখলেন আদিগন্ত বিস্তৃত ধূলিক্ষিপ্ত পথে গায়ের মানুষ। আদুল গা, খালি পা, গা থেকে মাটি মাটি গন্ধ বেরুচ্ছে। তবুও বেঁচে থাকার স্বপ্নে লড়াই করছে কৃষক, কেউ লাঙল চাষছে, কেউ বা মাটি ভর্তি ঝুড়ি নিয়ে চলছে মাথায় করে, সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গেছে তবুও তাদের মুখে লেগে আছে অপূর্ব হাসি।

নাগরিক কবি পতিসরে এসে খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ, মাটি ও নিসর্গ সৌন্দর্যের মাঝে খুঁজে পেয়েছিলেন অসহায় এক ‘মাটির মাকে’- ‘এই হচ্ছে সেই গ্রামের মাটি, যে আমাদের মা, আমাদের ধাত্রী, প্রতিদিন যার কোলে আমাদের দেশ জন্মগ্রহণ করছে’ (ছিন্নপত্র)। অপর এক চিঠিতে ‘ঐ মা জন্ম দিতে পারে কিন্তু সন্তানকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারে না, ভালোবাসে কিন্তু রক্ষা করতে পারে না’ (ছিন্নপত্র পতিসর)।

ইন্দিরা দেবীকে পতিসর থেকে লেখা চিঠির শেষাংশে কবির এক দরিদ্র মাতার প্রতি হৃদয়ের ব্যাকুলতা ও ভালোবাসা, পাশাপাশি গ্রামীণ জীবনের দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্য, অশিক্ষা ও কুসংস্কারাচ্ছন্নতায় আচ্ছন্ন কালীগ্রামের জনপদ কবিকে বাস্তব সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছিলো।

পতিসরের প্রকৃতির ও মানুষের সঙ্গে এমনি এক আত্মিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ এক উদার বিশ্ববোধ অবলোকন করেন যা তাঁর মনে নানা পরিপ্রেক্ষিতে নানা সত্যের উপলব্ধি ফুটিয়ে তোলে, যা কবির আগে ছিল না। আবার পতিসরের সাদামাটা দুপুর, হাঁসের ডাক, পাখির ডাক, কাপড় কাচার শব্দ, নৌকা চলাচলের ছল-ছলাত ধ্বনি, দূরে গরুর পাল পার করার হৈ-হৈ রব রবীন্দ্রনাথের মনে এক ধরনের উদাসী বোধ জাগিয়ে তোলে। অন্যদিকে নাগর নদীতে ভেসে যেতে যেতে দুস্থ দরিদ্র গ্রামের ছবি এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ। ‘গুটিকতক খোড়ো ঘর, কতকগুলি চালশূন্য মাটির দেয়াল, দুটো-একটা খড়ের স্তুপ, কুলগাছ আমগাছ এবং বাসের ঝাড়, গোটা তিনেক ছাগল চরছে, গোটাকতক উলঙ্গ ছেলেমেয়ে, নদী পর্যন্ত একটি গড়ান কাঁচা ঘাট, যেখানে কেউ কাপর কাচছে, কেউ নাইছে, কেউ বাসন মাজছে, তীরে কতকগুলো নৌকা বাঁধা এবং একটা পরিত্যক্ত প্রাচীন জেলে ডিঙি অর্ধনিমগ্ন অবস্থায় পুনরুদ্ধারের প্রতীক্ষা করছে।’ ( ছিন্নপত্র পতিসর )

মানববসতিতে চালশূন্য ঘর, এই অমানবিক দৃশ্য কবির নিকট অসহনীয় মনে হয়েছে, এ অবস্থার গভীর এক মানবিক বোধের প্রকাশ ঘটিয়ে কবিকে বলতে হয়েছে ‘এত অবহেলা অস্বাস্থ্য অসৌন্দর্য দরিদ্র বর্বর মানুষের অবস্থাকালে কিছুতেই শোভা পায় না। সকল রকম ক্ষমতার কাছেই আমরা পরাভূত হয়ে আছি- প্রকৃতি যখন উপদ্রব করে তাও সয়ে থাকি, রাজা যখন উপদ্রপ করে তাও সয়ে থাকি, এবং শাস্ত্র চিরকাল ধরে যে-সমস্ত দুঃসহ উপদ্রপ করে আসছে তার বিরুদ্ধেও কথাটি সাহস হয় না’ (১৮৯১ ছিন্নপত্র পতিসর)।

এসবের কারণে গ্রামের সহজ সরল মানুষগুলোর প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা বহনের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেন গ্রামীণ জীবনযাত্রার সারল্য ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার মতো স্থায়ী ভাবসম্পদ যা তার নান্দনিক চৈতন্যে বিশেষ মূল্যবান হয়ে ওঠে। তাঁর মুল্যবোধের ভুবনেও নতুন সংযোগ ঘটায়, আর এই আলোকে নানা চিন্তা বিক্ষিপ্ত চিত্তের কাছে পতিসরের মতো ছোট পল্লীটি তানপুরার সরল সুরের মতো একটি নিত্য আদর্শ উপস্থিত করে। তার চেয়সও বড় কথা, এখানে এসব মুল্যবোধের মধ্যে কবি ‘মানুষের জন্য জীবনাদর্শ খুঁজে পান’ (রবীন্দ্র রচনাবলী ২, পৃষ্ঠা নং ৫৬৯-৭১)। ফলে পতিসরের গ্রামীণ জীবনের সাধারণ চেতনার সত্যাসত্য বিচার করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ পতিসরের সাধারণ মানুষের মধ্যে উপস্থিত ‘স্বচ্ছ সরলতাকে সভ্যতার সুন্দর ও সম্পূর্ণ হয়ে ওঠার পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচনা করেছে, এবং সেই সুত্রে এমন বিশ্বাসে পৌঁছান যে সরলতাই মানুষের স্বাস্থের এক মাত্র উপায় ’।

আর “পৃথিবীতে কেবল সৌন্দর্য এবং মানুষের হৃদয়ের জিনিসগুলো কোন কালেই কিছুতেই পুরোনো হয় না, তাই এই পৃথিবীটা তাজা রয়েছে এবং কবির কবিতা কোন কালেই একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না” কবির এ উপলব্ধির উৎসস্থল পতিসর ১৮৯৩ সাল (ছিন্নপত্রাবলি ১৭১)। এসব কারণেই ঘটেছিল কবিসত্তা ও কর্মিসত্তার এক ভিন্নতর উদ্ভাসন, ফলে জমিদার রবীন্দ্রনাথ কালীগ্রামে হয়ে ওঠেন কর্মী রবীন্দ্রনাথ! কবি রবীন্দ্রনাথ হয়ে ওঠেন প্রজা দরদী মানুষ রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ হয়ে ওঠেন সমাজ সংস্কারক রবীন্দ্রনাথ, মহাকৃষক রবীন্দ্রনাথ। এর কারণটাও কালীগ্রামের কৃষক। রবীন্দ্রনাথের চিঠির ভাষায় ‘কোথায় প্যারিসের আর্টিস্ট সম্প্রদায়ের উদ্দাম উন্মত্ততা আর কোথায় আমার কালীগ্রামের সরল চাষী প্রজাদের দুঃখ দৈন্য নিবেদন।…এদের অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং এদের অসহ্য কষ্ট দেখলে আমার চোখে জল আসে।…বাস্তবিক এরা যেন আমার একটি দেশজোড়া বৃহৎ পরিবারের লোক’ (ছিন্নপত্রাবলী ১১১)। এমনি সব গভীর উপলব্ধির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ চিনে নিতে পারেন তাঁর সৃষ্টির পথ ও কর্মের জগৎ।

১৮৯১ সালের ১৩ জানুয়ারী থেকে ১৯৩৭ সালের ২৭ জুলাই পর্যন্ত পতিসরে যাতায়াতের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ দেখে নিতে পেরেছিলেন গ্রামীণ জীবন, জনপদের দুস্থ চিত্র এবং মানুষগুলোর নিত্যকার জীবনসংগ্রামের চেহারা। পাশাপাশি গ্রামীণ প্রকৃতির বর্ণ-গন্ধ দৃশ্যময় ঐশ্বর্যের ছবি তাঁর জন্য হয়ে উঠেছিল আনন্দময় অভিজ্ঞতা যা নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে তার কবিতায় গানে কাব্যনাট্যে কিংবা ছোট গল্পে ও উপন্যাসের অংশবিশেষ বা পত্রাবলীতে। রবীন্দ্রনাথের পল্লী পূর্নগঠনের পতিসরে যে সফলতা সেগুলোও সাহিত্যের অংশ, কারণ পতিসরে বসে তিনি জীবনকে যেভাবে দেখেছেন, জীবন সর্ম্পকে যা কিছু গুরুত্বপূর্ণ সত্য উপলব্ধি করেছেন, তা তাঁর সৃষ্টিকর্মের স্থায়ী সম্পদ হয়ে উঠেছিল, আর পতিসর হয়ে উঠেছিল আপন। এর প্রকাশ ঘটেছে পতিসরে রচিত ‘চিত্রা’র পূর্ণিমা ও সন্ধ্যাতে। ‘চৈতালি’র মধ্যাহ্নে, পল্লীগ্রামে, সামান্যলোক, দুর্লভ জন্ম, খেয়া, কর্ম, বনে ও রাজ্যে, সভ্যতার প্রতি, বন তপোবন, ঋতুসংহার, মেঘদূত, দিদি, পরিচয়, অনন্তপথে, ক্ষণিক মিলন ও প্রেম। কল্পনা’য় মাতার আহবান, হতভাগের গান, ভিখারী, মানস প্রতিমা, সঙ্কোচ, প্রার্থী, সকরুণা, বনলক্ষী ও শরৎ। ‘তালগাছ’ ও শিশু সাহিত্য ‘আমাদের ছোট নদী’। এই ছোট গ্রাম্য নদী সাধারণ হাওয়া সত্ত্বেও হয়তো রবীন্দ্রনাথের চোখে এক সময় অসাধারণ হয়ে ওঠে, যে জন্য এ নদীর ঘরোয়া রূপের ছবি এঁকেছেন শিশুপাঠ্য ‘আমাদের ছোট নদী’ কবিতায়। হতে পারে এর ঘরোয়া অথচ বাঁক-ফেরা চলার তির্যক ছন্দে কবি রবীন্দ্রনাথ দেখতে পেয়েছিলেন আনন্দময় চলার এক আকর্ষণীয় রূপ।

‘চিত্রা’ কাব্যগ্রন্থেও মূল কবিতাগুলোতে পরিস্ফুট ‘জীবনদেবতা’র প্রতীকী রূপটি বিবেচনা করা দরকার। কারণ ‘সোনার তরী’ ‘কল্পনা’ ও ‘চৈতালি’র মতো ‘চিত্রা’ও পুরোপুরি গ্রামবাংলার উদ্দীপক পটভুমির ফসল, আর ‘চিত্রা’তে ‘জীবনদেবতা’রূপী কবিসত্তার প্রকাশ সবচাইতে বেশি। এ ছাড়াস কবিসত্তার ভাবাবেগ দুর্বার গতিতে প্রবাহিত হয়েছে পতিসরে রচিত ‘ক্ষণিকা’য় বাণিজ্য বসতে লক্ষ্মী, ছড়ার ছবি ‘আকাশ প্রদীপ’ ও কাব্যনাট্যে– বিদায় অভিশাপে। কথা ও কাহিনী ‘দুই বিঘা জমি’ রবীন্দ্রনাথের স্ববিরোধী উৎচারণ । পতিসরে রচিত সঙ্গীতেও প্রেম ভাবনার প্রকাশ পেয়েছে ‘বিধি ডাগর আখিঁ’ ‘বধু মিছে রাগ করো না’ ‘জলে ডোবা চিকন শ্যামল’ ‘আমি কান পেতে রই’ ‘তুমি নব নবরূপে এসো প্রাণে’ এমন অসংখ্য গানে। পতিসরের আকাশ-বাতাস, নাগর নদীর বাঁক, কাঁশফুল, চলন বিলের শৈবাল, মাছি মশার ভন ভন শব্দ, নববধূর কলসী কাকে ঘরে ফেরা, কামার, কুমার, জেলে, তাঁতী, সব শ্রেণী পেশা মানুষের জীবনের চাওয়া পাওয়া প্রেম ভালোবাসা বেঁচে থাকার ছোট স্বপ্নগুলো স্থান করে নিয়েছে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন সময়ে পতিসর থেকে লেখা (ছিন্নপত্রাবলীর) ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১০৮, ১১০, ১১১, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১৫২, ২১২, ২১৩, ২১৪, ২৪১, ২৪২, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৬, ২৪৭ সংখ্যক চিঠিতে।

‘গোরা’ (১৯১০) উপন্যাসের অংশবিশেষ রবীন্দ্রনাথ পতিসরে লিখেছেন। এ উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ প্রথমবারের মতো রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক পটভূমিকার মধ্যে আখ্যায়িকার সন্নিবেশ করেছেন। অনাথ আইরিশ গোরা ব্রাহ্মণ পরিবারে আশ্রিত হয়ে বয়ঃপ্রাপ্ত হয় এবং নিজের প্রকৃত পরিচয় অবগত না হয়ে ব্রাহ্মণ হিসেবে নিজেকে মনে করে- ব্রাহ্মণ সমাজের বিশুদ্ধতা রক্ষণে আত্মনিয়োগ করে। পরবর্তীতে আত্মপরিচয় জানতে পেরে নিজেকে সকল জাতি-ধর্মের ঊর্ধ্বে উপস্থাপন করে ভারতবর্ষকে মাতৃরূপে গ্রহণ করে এবং এর মাধ্যমে ভারতবর্ষের সমস্ত জাতি তার আপন হয়ে ওঠে। মোট কথা রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ ভাবনার বহিঃপ্রকাশে পতিসর তাঁর প্রেরণার উৎস।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় দেশে উদ্ভূত সন্ত্রাসবাদী উত্তপ্ত আবহাওয়া এবং এর সঙ্গে দাম্ভিক দেশপ্রেম যা অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে প্রচণ্ড লোভের মধ্যে সমগ্র শুভ প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেয়, তারই পটভুমিকায় ‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাস রচিত। ১৯১৬ সালের দিকে ‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাসের অংশ বিশেষ রবীন্দ্রনাথ পতিসরে রচনা করেন। এ ছাড়াও প্রতিহিংসা, ঠাকুর্দা’র মতো ছোটগল্প এবং পঞ্চভূত, রাজা প্রজা’র মতো প্রবন্ধ এবং ভ্রমণ কাহিনী ‘য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি’র অংশবিশেষ কবি পতিসরে রচনা করেন।

মোট কথা তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি যেখানে গ্রামের ধুলো কাদামাটির স্পর্শ নিয়ে খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের প্রতি মমত্ববোধ ভালোবাসা দেশপ্রেম প্রতিফলিত হয়েছে, যে মাটির মাঝে মায়ের অস্তিত্ব কল্পনা করে শ্রদ্ধায় মাথা নূয়ে স্বর্গকে কল্পনা করেছেন, সেখানে পতিসরের দানই প্রধান। আর সৃষ্টিকর্মের প্রসঙ্গ বাদ দিলে পতিসরের গুরুত্ব আরো বেড়ে যায় এ জন্য যে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সাধনার বাইরে পল্লী পুনর্ঘটন কর্মকাণ্ডের যা কিছু সাফল্য তা এই পতিসরে।

লেখকঃ রবীন্দ্রস্মৃতি সংগ্রাহক ও গবেষক।

ঢাকা টাইমস অনলাইন এর সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিডটি ফলো করুন

ঢাকা টাইমস অনলাইন এর সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিডটি ফলো করুন

মন্তব্য করুন