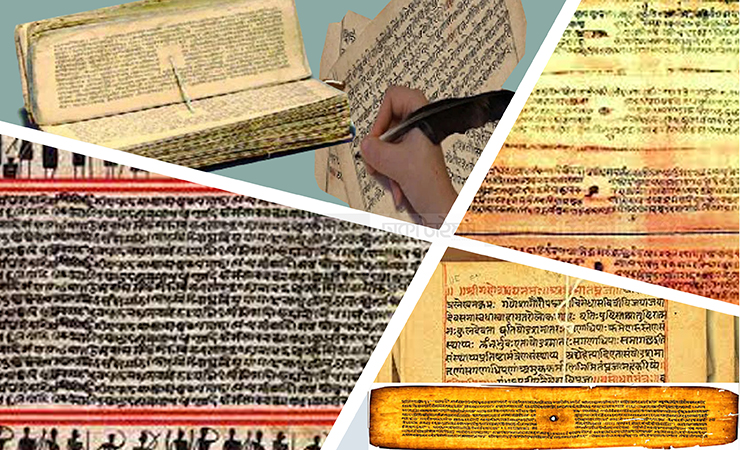

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন চর্যাপদ

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদ। ব্যবহারিকভাবে এটি চর্যাগীতিকোষ, চর্যাচর্যবিনিশ্চয় ইত্যাদি নামেও পরিচিত। বাংলা ভাষার জন্মলগ্নে বিভিন্ন পরম্পরায় সহজিয়া বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য ও সাধকগন এই পদগুলো রচনা করেছেন। রূপক, প্রতীক ও চিত্রকল্পে রচিত চর্যাপদের সংকলিত গীতি বা পদগুলোতে প্রকৃতপক্ষে সহজিয়া সাধনপদ্ধতির বিভিন্ন নিগূঢ় তত্ত্ব ও উপদেশ বহুমাত্রিক অর্থসম্পন্ন কাব্যিক ছন্দে প্রকাশ করা হয়েছিল।

১৮৮২ সালে 'Sanskrit Buddist Literature in Nepal' রচনায় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সর্বপ্রথম চর্যাপদের সম্ভাবনার কথা ব্যক্ত করেন। পরবর্তীতে ১৯০৭ সালে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজপরিবারের গ্রন্থশালা 'রয়েল লাইব্রেরী' থেকে এর পুঁথি উদ্ধার করেন। ১৯১৬ সালে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ থেকে প্রকাশিত 'হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালা ভাষার বৌদ্ধগান ও দোহা' গ্রন্থে এই সংকলিত পদগুলো প্রকাশ করা হয়।

সাহিত্যবিশ্লেষক ও ইতিহাসবিদগণের মধ্যে চর্যাপদের রচনাকাল নিয়ে বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে। চর্যার রচনাকাল বিচারে ভাষাতাত্ত্বিক, অনুবাদ-নির্ভর ও রচয়িতাগণের জীবনকাল-নির্ভর এই তিন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করা যায়। ভাষাগত বিশ্লেষণের আলোকে ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে ৯৫০ থেকে ১২০০ খ্রিষ্টাব্দ সময়কালের মধ্যে এটি রচিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের বেশিরভাগ সমসাময়িক সাহিত্যগবেষক এই সিদ্ধান্তে সহমত পোষণ করেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাকার লুই পা'কে আদি সিদ্ধাচার্য হিসেবে চিহ্নিত করে ৯৫০ থেকে ১০৫০ খ্রীস্টাব্দ সময়কালকে চর্যাপদের রচনাকাল হিসেবে উল্ল্যেখ করেছেন। আবার, ড . মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এবং রাহুল সাংকৃত্যায়ন এ সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ করেন। রাহুল সাংকৃত্যায়ন প্রমাণ করেছেন, লুই পা প্রাচীন সিদ্ধাচার্য রাজা ধর্মপালের সময়ে (৭৬৯–৮০৯ খ্রী:) বর্তমান ছিলেন। অন্যদিকে ড. মোঃ শহীদুল্লাহ প্রমাণ করেছেন, চর্যাপদে আনুমানিক ৬৫০ থেকে ১১০০ খ্রিস্টাব্দের ভাষা লিপিবদ্ধ হয়েছে। তিনি মৎস্যেন্দ্রনাথ বা মীননাথ'কে প্রথম বাঙালি কবি মনে করেন এবং প্রমাণ করেন যে, মৎস্যেন্দ্রনাথ সপ্তম শতকে জীবিত ছিলেন। ফরাসি পন্ডিত ও সাহিত্যগবেষক সিলভ্যাঁ লেবির প্রদত্ত তথ্যমতে, মৎস্যেন্দ্রনাথ ৬৫৭ সালে রাজা নরেন্দ্রদেবের রাজত্বকালে নেপালে গিয়েছিলেন, যা ড. মোঃ শহীদুল্লাহ'র মন্তব্যকে সমর্থন করে।

কিন্তু, চর্যাগীতির ভাষার বয়স আর কবিদের বয়স একই পর্যায়ভুক্ত না-ও হতে পারে। কারণ অনুমান করা যেতে পারে গুরু-শিষ্য পরম্পরায় বাহিত চর্যাগীতি বা কবিতাগুলি ছিল প্রথমে মুখে মুখে উচ্চারিত বা স্মৃতিবাহিত। তা পরে পুঁথিতে অনুলিখিত হয়। পুঁথিতে ভাষাগত বিবর্তনের রূপটিও এইভাবে প্রকাশ পায়। তাই চর্যাপদের সঠিক রচনাকালকে সন্দেহাতীতভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব না হলেও, সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যবর্তী সময়কালকেই এর রচনাকাল বলে ধরে নেওয়া যায়।

চর্যাপদের আবিষ্কৃত পদসমূহ ও রচয়িতাগণ:

আবিষ্কৃত চর্যাপদের পুঁথিতে মোট ২৩ জন, মতান্তরে ২৪ জন সিদ্ধাচার্য বা পদকর্তার রচিত মোট সাড়ে ছেচল্লিশটি পদ পাওয়া যায়। চর্যার পদকর্তারা হলেন- লুই পা, কাহ্ন পা, ভুসুকু পা, কুক্কুরী পা, গুণ্ডরী পা, চাটিল, কামলি, ডোম্বী, শান্তি পা, মহিত্তা, বীণা, সরহ পা, সবর পা, আযদেব, ঢেণ্টণ পা, দারিক, ভাদে, তাড়ক, কঙ্কণ পা, জঅনন্দি, ধাম, তন্তী, বিরুআ, ও লাড়ীডোম্বী। পদের শুরুতে, মাঝে ও শেষে 'ভণিতা' বা কবির নামযুক্ত উক্তি ব্যবহারের কারণে এসকল রচয়িতাদের নাম জানা যায়। অনুমান করা হয় এই নামগুলো তাদের প্রকৃত বা পূর্বাশ্রমের নাম নয়। এর বেশিরভাগই ছদ্মনাম। তবে কারও কারও রচিত পদে তাদের গুরুর ভণিতাও আছে। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী থেকে তারা উঠে এসেছিলেন। অনেকে আবার সাধনায় সিদ্ধিলাভের পর ত্যাগ করেছিলেন পিতৃদত্ত পদবিও।

চর্যাপদ বাংলা ভাষার প্রাচীন রূপে লিখিত হলেও চর্যাকারদের মধ্যে সকলে বাঙালি ছিলেন না। চর্যার কবিরা ছিলেন পূর্ব ভারত ও নেপালের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসী। কেউ পূর্ববঙ্গ, কেউ উত্তরবঙ্গ, কেউ বা রাঢ় অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। কেউ কেউ বিহার, ওড়িশা, আসাম বা কামরূপের বাসিন্দাও ছিলেন। এরা সমাজের উচ্চবর্ণ ও অন্ত্যজ উভয় শ্রেণি থেকেই এসেছিলেন। আবার, অনেকেই ছিলেন রাজবংশজাত।

আবিষ্কৃত চর্যার অপূর্নাঙ্গ পুঁথিতে সর্বাধিক সংখ্যক পদের রচয়িতা কাহ্নপা। তিনি কৃষ্ণাচার্য, কৃষ্ণপা বা কৃষ্ণবজ্র নামেও পরিচিত। পুঁথিতে তার মোট ১১টি পদ পাওয়া যায়। ইনি ওড়িশার এক ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন বলে জানা যায়। শৌরসেনী অপভ্রংশ ও মাগধী অপভ্রংশজাত বাংলায় তিনি পদ রচনা করতেন। ভুসুকুপা বাঙালি ছিলেন বলে অনেকের অনুমান। কেউ কেউ তাকে চর্যাগানের শান্তিপা'র সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন। চর্যার পুঁথিতে তার রচিত আটটি পদ পাওয়া যায়। এছাড়া সরহপা চারটি, কুক্কুরীপা তিনটি এবং শান্তিপাদ ও শবরপাদ দুইটি করে পদ রচনা করেন। অবশিষ্ট চর্যাকারদের প্রত্যেকের অন্তত একটি করে পদ পাওয়া যায়।

চর্যাপদের ভাষা-প্রকৃতি ও সাহিত্যবিশ্লেষণ:

আমরা জানি যে, চর্যাপদ বৌদ্ধ সহজিয়া সাধন সংগীত। ধর্মাচরণের গুহ্য সংকেত, নির্বাণতত্ত্ব ও দর্শনই চর্যার প্রধান আলোচ্য বিষয় হলেও, উক্ত বিষয়কে প্রকাশ করতে গিয়ে চর্যার সিদ্ধাচার্য কবিরা যে রূপক, প্রতীক ও চিত্রকল্পের ব্যবহার করেছেন, তা তৎকালীন সমাজ, প্রকৃতি ও জীবনের রসসিক্ত খন্ডচিত্র- যা চর্যাপদকে সাহিত্যগুণে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। প্রাচীন বাংলার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলির সন্ধানে প্রাকৃত বাংলায় রচিত চর্যাপদ অত্যন্ত মূল্যবান আবিষ্কার। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'The Origin and Development of the Bengali Language' গ্রন্থে সর্বপ্রথম এই বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করেন। এরপর ড. সুকুমার সেন, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, তারাপদ মুখোপাধ্যায়, পরেশচন্দ্র মজুমদার ও ড. রামেশ্বর চর্যার ভাষাতত্ত্ব নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা করেন। ফলে আজ চর্যাপদের ভাষার স্বরূপ ও বিন্যাস অনেকটাই স্পষ্ট হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে চর্যাপদ সাহিত্য সৃষ্টির জন্য লিখিত হয়নি। মূলত বৌদ্ধ সহজযানপন্থী সিদ্ধাচার্যগণ তাদের ধর্ম প্রচার এবং তত্ত্ব সংরক্ষণের প্রয়োজনে এই পদগুলি রচনা করেছিলেন। চর্যাপদ সৃষ্টির পিছনে বৌদ্ধধর্মের পাশাপাশি ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র, যোগ ও নাথধর্মের প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। প্রতীক, রূপক ও চিত্রকল্পের ব্যবহারে বৌদ্ধ সহজযান ধর্মতত্ত্ব, সাধনপ্রণালী, দর্শনতত্ত্ব ও নির্বাণলাভ সম্পর্কে পদ রচনা করেছেন কবিগণ। এছাড়া বাংলা, মিথিলা, উড়িষ্যা, কামরূপ প্রভৃতি অঞ্চলের সাধারণমানুষদের প্রচলিত জীবনচিত্র, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না ইত্যাদি আবেগ বিভিন্ন রেখাচিত্রের মাধ্যমে এই পদগুলোতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

চর্যাপদের ভাষা মূলত প্রাকৃত বাংলা। প্রাথমিক অবস্থায় যখন মাগধী অপভ্রংশ সামান্য বিবর্তিত হয়ে বাংলা ভাষায় রূপলাভ করে, সেই অপরিণত ভাষায় সিদ্ধাচার্যগণ চর্যার পদগুলি রচনা করেন। এই ভাষার মূল বুনিয়াদ মাগধী অপভ্রংশ থেকে জাত প্রাচীনতম বাংলা ভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য তখনও আদি বাংলা ভাষায় শৌরসেনী প্রাকৃত ও অপভ্রংশের প্রভাব অনেকটাই থেকে গিয়েছিল। তবে এতে বেশির ভাগ শব্দই মাগধী অপভ্রংশজাত। পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দের আদিম নিদর্শন এই চর্যাপদে দুর্লভ নয়। এইজন্য ভাষা ও ছন্দের দিক দিয়ে চর্যাপদ বাংলার নিকটতম। মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যের বিভিন্ন সৃষ্টিতে এর প্রভাব সহজেই লক্ষনীয়। কিন্তু শব্দবিন্যাস ও ব্যবহারগত নৈকট্যের ভিত্তিতে হিন্দি, ওড়িয়া, মৈথিলী ও অসমীয়া ভাষাও এর কিঞ্চিৎ দাবীদার। ডক্টর সুকুমার সেন, অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন, বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রমুখ বাঙালি ভাষাবিদ ও গবেষকগণ এই মতের সত্যতা স্বীকার করেছেন। চর্যাপদের ভাষা ছিল বড় জটিল রহস্যময়। আবিষ্কারক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই কারনে চর্যাপদের ভাষাকে 'সান্ধ্যভাষা' হিসেবে উল্লেখ করেন। অবশ্য কবিদের এ ভাষা ব্যবহারের মূলে একটি কারণ ছিল। তা হল- চর্যাপদের কবিরা ছিলেন সহজিয়া বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী। অন্য সম্প্রদায়ের প্রতিকূল ব্যক্তি বা গোঁড়া ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় যারা সহজিয়া বৌদ্ধদের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না, তাদের দৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কবিগণ এই আলোআঁধারী রূপক ভাষা ব্যবহার করেছিলেন।

চর্যার পদগুলি প্রধানত পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দবিন্যাসে রচিত। এতে মাত্রাছন্দের প্রভাবও দেখা যায়। ১৬ মাত্রার পাদাকুলক ছন্দের ব্যবহারই এখানে বেশি। তবে সর্বত্র নির্দিষ্ট মাত্রারীতি দেখা যায়নি। ছন্দপংক্তির পর্বসংখ্যাগত বৈচিত্র্যও এই পদগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। চর্যায় অনুপ্রাসের প্রয়োগ ব্যাপক। প্রায় প্রতিটি পদই অন্ত্যমিলযুক্ত এবং অন্তানুপ্রাসের বহুল ব্যবহারও লক্ষণীয়।

চর্যাপদে বর্ণিত সমাজচিত্র:

সাহিত্য সমাজের সমকালীন প্রতিচ্ছবি। পৃথিবীর যে কোনো ভাষায়, যে কোনো প্রয়োজনে রচিত প্রতিটি সার্থক সাহিত্যের অন্যতম প্রধান উপজীব্য তার তৎকালীন সমাজচিত্র। চর্যাপদও তার ব্যতীক্রম নয়। সিদ্ধাচার্য চর্যাকারগণ তাদের বিভিন্ন পদে তৎকালীন সমাজের প্রায় সার্বিক একটি চিত্ররূপ ফুটিয়ে তুলেছেন বিভিন্ন পদে।

"নৌবাহী নৌকা টান অ গুণে"- সরহপা'র এই পদটি সহ আরো বিভিন্ন পদে তৎকালীন নদীমাতৃক বাংলার ভূ-প্রকৃতি, জলপথে যাতায়াত বা যোগাযোগ ব্যবস্থার চিত্র ফুটে উঠেছে। এছাড়া চর্যার বিভিন্ন পদে তৎকালীন সমাজের অন্তজশ্রেণীর মাঝিমাল্লা, তাঁতি, শবর, মাহুত, শুঁড়ি, কাপালিক, নট প্রভৃতি সম্প্রদায় এবং নৌকা বাওয়া, দুগ্ধ দোহন করা, চাঙারি বোনা, মাছ ধরা, পশু শিকার, তাঁতবোনা প্রভৃতি জীবিকার পরিচয় পাওয়া যায়। "হাঁড়িত ভাত নাহি নিতি আবেশী "-পদটিতে তখনকার নিম্ন শ্রেণীর মানুষদের দারিদ্র্যলাঞ্ছিত জীবনের বাস্তবচিত্র প্রকট হয়ে ওঠে। তৎকালীন সমাজের অরাজক অবস্থার বিষয়টিও বাদ যায়নি। চোর-ডাকাত ও জলদস্যুর ভয় ছিল। তারও প্রমাণ চর্যাপদে দেখা যায়, যেমন- "কানেট চৌরে নিল" অথবা "সোনা রূঅ মোর কিম্পি ণ থাকিউ"- উক্তিতে। আবার, বিচার ব্যবস্থার অস্তিত্বের প্রমাণ হিসেবে চোর ধরার জন্য "দুষাধী" বা দারোগা এবং শাস্তির জন্য "উআরি" অর্থাৎ থানার ব্যবস্থার কথাও চর্যাপদে বর্ণিত হয়েছে। একশ্রেণীর মানুষের মাদকাসক্তি ও নেশাগ্রস্ত অবস্থায় উন্মত্ত আচরণের বিষয় চর্যায় উল্লেখ করা হয়। একই সাথে পদগুলিতে তৎকালীন ধর্মীয় ও সামাজিক নানা আচার, উৎসব-অনুষ্ঠান, ক্রিয়াকর্মের পরিচয় পাওয়া যায়।

"ডোম্বী বিবাহিআ অহারিউ জাম"- পদটিতে ধুমধাম করে বিবাহ অনুষ্ঠানের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে ডমরু, মাদল, বাঁশী, বীণা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার ও নৃত্যগীতের আয়োজনের কথাও বলা হয়েছে। বিবাহ উৎসবে যৌতুক প্রথার প্রমাণ পাওয়া যায়- "জাউতুকে কি অ আনতু ধাম" পংতিতে। শশুর, শাশুড়ি, ননদ পরিবৃত গৃহস্থবধূর সংসার, আঁতুরঘর, হাঁড়ি-ঘড়া প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্য বাসনপত্র, টাঙ্গি-কুঠার প্রভৃতি হাতিয়ারের ব্যবহার- এককথায় চর্যাপদে আবহমান বাংলার গৃহস্থ সংসারের জীবন্ত দৃশ্যপট বিদ্যমান।

জাতপাতের বিভেদ ও অস্পৃশ্যতায় বিদীর্ণ সমাজের কলঙ্কিত মুখচ্ছবিও চিত্রিত হয়েছে চর্যাপদে। অস্পৃশ্য বলে একঘরে করে রাখার প্রথা বর্ণিত হয়েছে- "টালত ঘর মোর নাহি পড়বেশী"- পদটিতে।

সন্দেহাতীতভাবে বলা যায়, চর্যাপদ প্রাকৃত বাংলা ভাষায় লিপিবদ্ধ প্রাচীনতম সাহিত্যনিদর্শন। ভাষাবিণ্যাস, ধ্বণিতত্ত্ব, ছন্দ, অলংকার, সাবলীলতা প্রভৃতি দিক থেকে খুব উন্নতমানের সাহিত্যকর্ম না হলেও, আধুনিক বাংলাভাষা ও সাহিত্যের বুৎপত্তির আঁতুড়ঘর হিসেবে এটি সবসময় গবেষকদের কাছে অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। চর্যাপদ আবহমান বাংলার প্রাচীনতম লোকসাহিত্যও বটে। পরবর্তীকালের বাংলাসাহিত্য যেমন- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য ইত্যাদিতে চর্যাপদের গঠনমূলক প্রভাব সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়।

ঢাকা টাইমস অনলাইন এর সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিডটি ফলো করুন

ঢাকা টাইমস অনলাইন এর সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিডটি ফলো করুন

মন্তব্য করুন